- República Semanal

- Posts

- Sueños que no se apagan

Sueños que no se apagan

¡Buenos días!

La ingeniera que venció a los números. Criada entre Ciudad Quetzal y la colonia El Milagro, Susana Arrechea creció con limitaciones económicas y académicas, convencida de que las matemáticas no eran para ella. Un reto escolar cambió su destino y la llevó a convertirse en investigadora internacional en energía solar y nanotecnología.

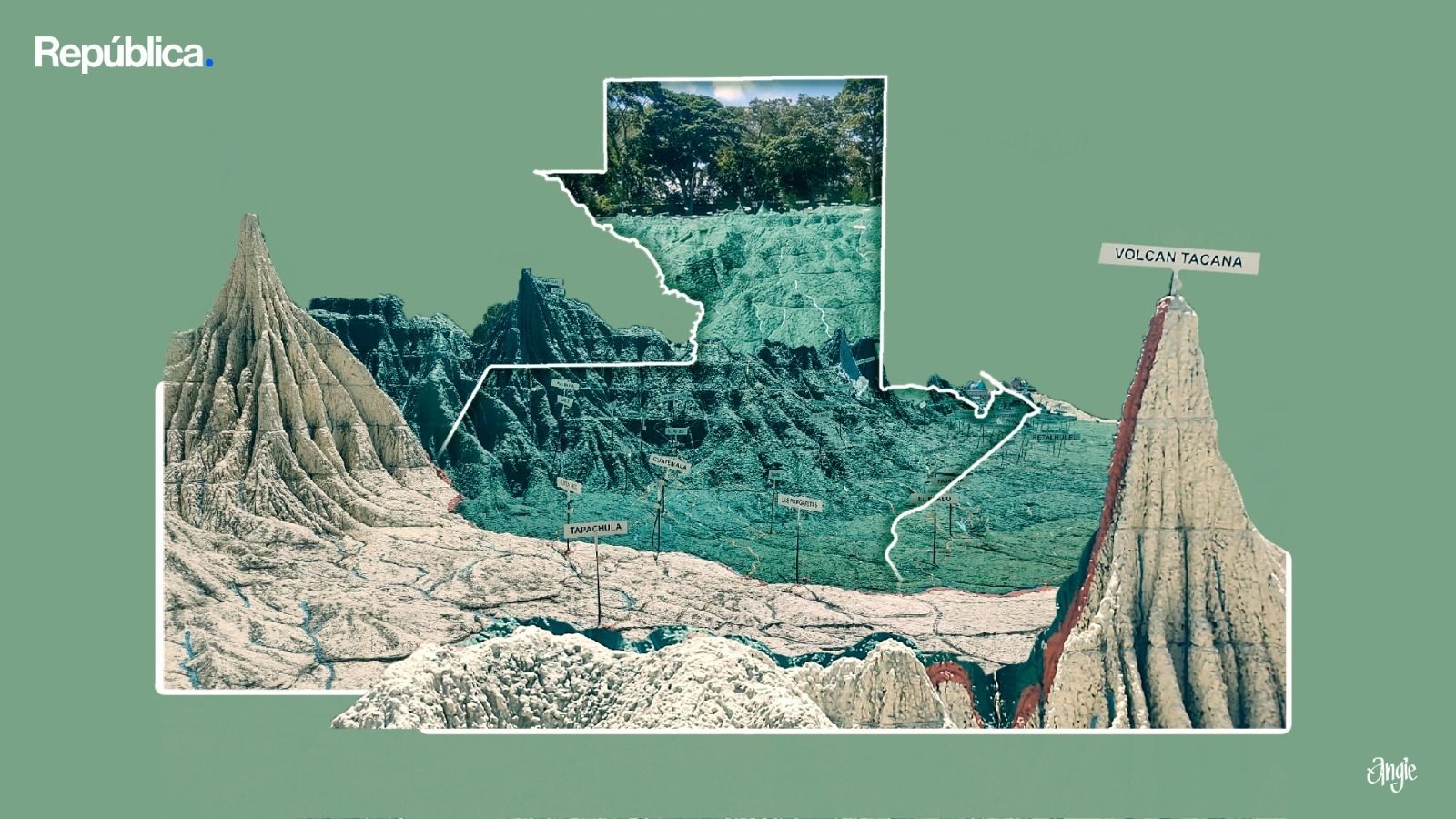

Mapa en Relieve: 120 años de ver Guatemala desde las alturas. En 1905, el ingeniero y coronel Francisco Vela convirtió un sueño en una obra única en el mundo: el Mapa en Relieve. Construido en el antiguo Parque Minerva con materiales sencillos pero precisión matemática, representa en tres dimensiones el territorio nacional.

El velo corporativo bajo amenaza. José Fernando Orellana analiza cómo una propuesta de ley busca que todas las sociedades por acciones reporten la identidad de sus accionistas al Registro Mercantil, eliminando la mediación judicial para acceder a esos datos. Aunque presentada como medida contra el lavado de dinero, expertos advierten que esto convertiría la confidencialidad en una ficción y debilitaría garantías esenciales para la inversión y la libre empresa.

DOCTORA EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

Susana Arrechea:

“Cada quien decide su historia”

Por: Ana González

Cuando era niña, Susana Arrechea acumulaba calificaciones en rojo y estaba convencida de que las matemáticas no eran para ella… hasta que una maestra la retó a superarse. Ese desafío marcó el inicio de una transformación que la llevaría a descubrir su verdadero potencial. Criada entre Ciudad Quetzal y la colonia El Milagro, en un entorno con limitaciones económicas y sociales, desafió las estadísticas y se abrió paso hasta convertirse en una investigadora reconocida internacionalmente en energía solar y nanotecnología.

En esta entrevista, Arrechea comparte cómo pasó de temerle a los números a impulsar proyectos que llevan tecnología de vanguardia a comunidades rurales.

¿Creció en la colonia El Milagro?

— Sí, crecí ahí, mis abuelos eran quienes vivían en la colonia. Yo viví unos años con ellos. Crecí entre Ciudad Quetzal y El Milagro. Parte de mi infancia la pasé en un lugar que se llama La Económica, cerca de San Juan Sacatepéquez.

¿Cómo recuerda esos primeros años y cómo influyeron en su vocación científica?

— Pasar mucho tiempo con mi abuela, jugando con ella y mis primos. Fue una experiencia fundamental en mi infancia. Ese tiempo me permitió desarrollar curiosidad y explorar el mundo, algo clave para la ciencia. Además, tener como modelo a seguir a mis tíos, quienes fueron la primera generación de la familia en graduarse de la universidad. Fue muy inspirador.

Otra influencia importante fue mi maestra de Matemáticas, Elsa Izquierdo. Yo pensaba que era mala en la asignatura y me iba mal en primaria, pero ella nos retó con un ‘ustedes pueden, propónganselo’. Su exigencia me hizo darme cuenta de que con esfuerzo sí podía mejorar.

Tiene un solo hermano, ¿a qué se dedica?

— Sí, somos dos. Mi hermano siguió la carrera militar; terminó la universidad y entró a la escuela naval tras un año en la Politécnica.

¿La USAC siempre fue su primera opción?

— Sí, a mí ni siquiera se me ocurrió otra opción. En primer lugar, toda mi familia siempre había sido egresada de San Carlos: mis tíos, mi papá y mi mamá, que también trabajaba en la universidad. Entonces había una inclinación muy fuerte hacia la San Carlos. No sabía que existían becas para otras universidades, así que nunca lo vi como opción. También sabía que el tema económico era una limitación.

Viniendo usted de un área considerada como “roja”, ¿cómo era la calidad educativa?

— Estudié en colegios cerca de la aldea, donde la calidad depende mucho del profesor. Hay docentes motivados e inspiradores sin importar el lugar, pero también otros que carecen de esa motivación. Por eso, aunque una buena base es importante, la motivación a esa edad vale más que el conocimiento; el resto se puede aprender por cuenta propia.

Por ejemplo, cuando entré a Ingeniería, pasé mucho tiempo en la biblioteca. Me fue muy mal en mi primer parcial y quería mejorar. Cuando fui a España me pasó algo similar: yo venía de Ingeniería Química, más centrada en procesos, y llegué a un lugar más enfocado en Química Orgánica, que era una materia que me había costado mucho, incluso había tenido que repetir en la universidad. Lo que hice fue estudiar […] la motivación es clave para salir adelante.

¿De dónde cree que viene su inspiración para su carrera profesional?

— Creo que mi inspiración vino de mi familia. Mi papá era médico. Atendía con mucho corazón en el centro de salud de Ciudad Quetzal y en su clínica, cobrando solo cinco quetzales por persona. Ese ejemplo de servicio moldeó mi forma de ver el mundo.

Con el tiempo, al regresar a España y reflexionar sobre mis raíces, desarrollé una conciencia más social y comprendí mejor la realidad de Guatemala. Las becas también jugaron un papel fundamental en mi vida, ya que me permitieron estudiar bachillerato en un colegio más céntrico, como el IMB PC en zona 7. Esto amplió mis oportunidades y motivaciones para seguir adelante.

Su papá era médico, ¿por qué estudió en Ciudad Quetzal y El Milagro, y no en colegios más céntricos?

— Mis papás no tenían tantos recursos. Mi papá emigró a Estados Unidos y trabajó seis meses allá. Luego regresó para poder pagar su carrera de médico. En su clínica, cobraba apenas Q5 por consulta. Mi mamá trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Nosotros viajábamos en moto los cuatro: mi hermano, mi mamá, mi papá y yo. Recuerdo que cuando tenía cuatro o cinco años, compraron un carro, pero mi mamá seguía yendo a trabajar en bus. Yo también me moví en transporte público desde Ciudad Quetzal.

¿En qué trabajaba su mamá?

— Al principio, ella trabajó como secretaria en la Universidad de San Carlos, y siguió estudiando. Se graduó en Psicología y comenzó a trabajar como profesional. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, ella ya estaba en mejores trabajos.

¿A qué edad falleció su papá?

— Tenía 53 años. Yo tenía 21 años y estaba en la universidad.

¿Ese evento marcó su vida?

— Sí, definitivamente. Cuando era pequeña, mi papá tenía mucho tiempo disponible. Él trabajaba, pero no era una persona cuyo objetivo principal fuera hacer dinero, sino disfrutar la vida.

¿Cómo era la relación con su papá durante la infancia y adolescencia?

— Él tenía tiempo para jugar con nosotros. Era súper relajado. Mi mamá era un poco más exigente. Toda mi infancia la recuerdo jugando mucho con él.

Su muerte fue un proceso difícil. Mi carrera de Ingeniería dura cinco años de cursos más un año de tesis/EPS. Adelanté cursos y finalicé la parte académica en cuatro años, pero me atrasé en el EPS: en lugar de un año, me tomó un año y medio. Durante ese proceso, estuve seis meses sin avanzar debido al fallecimiento de mi papá. Sentía mucho que no pudiera estar en mi graduación.

Me hubiera gustado que fuera mi padrino. Podía tener dos padrinos y decidí que fuera solo mi mamá, porque realmente quería que el espacio lo ocupara mi papá, pero no pudo ser.

¿Conoce su coeficiente intelectual? ¿A qué atribuye su éxito?

— Lo medí cuando empecé la universidad, salió alto, pero no súper alto. Creo que el éxito lo marco en el esfuerzo, en los sacrificios que uno hace. Por ejemplo, entré a la universidad a los 16 años, y mis amigos me invitaban a ir al cine o a jugar, pero yo tenía que estudiar.

Esos pequeños sacrificios han sido clave. Pero también creo que es importante que los jóvenes encuentren un balance, porque no es bueno estar enfocado solo en lo académico y olvidar todo lo demás.

¿Sacrificó su vida sentimental por sus estudios?

— Sí y no. Cuando me fui a España tenía un novio, pero mi prioridad era estudiar. Años después cuando terminé el doctorado, conocí a mi esposo, y sentí que era momento para dar el siguiente paso, formar una familia. No tuvimos hijos los primeros cinco años, pero para mí ese era el momento adecuado.

Conozco jóvenes que han empezado familias antes de graduarse, cada quien decide su historia. Para mí, terminar el doctorado era importante, y ahora el tiempo que dedico a mis hijos es muy valioso y mi prioridad.

¿Su esposo también es académico?

— Sí, lo conocí en la Universidad de California, Berkeley. Él es de Michigan. Trabajamos en el tema de centros comunitarios digitales, proveyendo energía y conectividad a comunidades rurales.

¿En qué momento aprendió inglés?

— Desde los 12 años empecé a estudiar en Calusac. Luego practiqué mucho viviendo con chicas estadounidenses en España. Al inicio tenía miedo de hablar, ganar confianza fue clave. Los guatemaltecos a veces sienten pena, pero superar eso y practicar es esencial.

¿Cómo recuerda sus años estudiando ingeniería, una carrera con pocas mujeres?

— Cuando fui a España, y luego regresé a dar clases e investigar, me di cuenta de las desigualdades en ingeniería, especialmente la falta de motivación para que las niñas estudien ciencias.

Desde la infancia, las niñas ya creen que no son buenas en Matemáticas y que la ingeniería no es para ellas […] ese despertar me hizo ver que la desigualdad no es natural, sino el resultado de roles impuestos desde la infancia.

¿Actualmente reside en Estados Unidos?

— Sí, en el norte de California, en el área de la bahía de San Francisco; cerca de Berkeley. Trabajo para New Sun Road.

Además de ser cofundadora de New Sun Road Guatemala, formo parte del equipo desde aquí. Actualmente, estoy de licencia de maternidad desde abril.

He estado cuidando a mis hijos y trabajando en proyectos personales, como libros de actividades para niñas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y libros de desarrollo visual para bebés que están en Amazon.

¿Podría contarnos más sobre los libros?

— Tengo tres libros en blanco y negro con imágenes grandes y sencillas para el desarrollo visual de bebés de 0 a 4 meses, disponibles en formato digital para imprimir en casa sin costo.

Además, creé un libro de actividades para niñas de 2 a 6 años que combina unicornios y carreras científicas, con 24 páginas para pintar y aprender sobre programación y laboratorios, usando colores vivos y rosados.

¿Son estos libros un proyecto personal o comercial?

— Lo hice para mis hijas, pero está a la venta comercial en Amazon, para que cualquiera pueda comprarlo.

¿Cómo logra el balance entre sus tres hijos y su trabajo profesional?

— Me ayuda el que mi esposo trabaja bastante en el hogar. Él cocina y cuida mucho a las niñas; hacemos turnos. Mi prioridad son mis hijos porque el desarrollo cerebral es del 80 % de 0 a 6 años. Esos años son valiosos, por eso busco ese balance.

¿Cuáles son sus sueños para sus hijos y qué edades tienen?

— Tienen 5 y 3 años. Mi bebé tiene dos meses. Me importa que aprendan a regular sus sentimientos y se sientan libres. Que no tengan limitaciones. Que sean buenas personas y que sean felices.

¿Su experiencia internacional ha moldeado su visión sobre la crianza de sus hijos?

— Crecí en una familia conservadora en Guatemala, pero vivir en otros países amplió mi visión y me enseñó a valorar la diversidad cultural.

Aunque fui criada en una iglesia evangélica, en España compartí con personas de distintas religiones y nacionalidades, descubriendo valores comunes.

Deseo ser conservadora para mis hijos, pero respeto la libertad individual. Mi esposo y yo queremos que crezcan con amor, respeto y sin imposiciones rígidas.

¿En qué momento sintió que sus premios le abrieron nuevas oportunidades?

— El primer premio fue “Guatemaltecos Ilustres”. Me dio mucha visibilidad en 2017. Eso atrajo más personas interesadas en lo que hacía. Fue como abrir una puerta que llevó a otras. Recuerdo que estudié en España con la beca Fundación Carolina, apenas alcanzaba para lo básico, a veces hasta con zapatos rotos. Y luego, en 2024, recibí un premio en un hotel cinco estrellas con los reyes de España. Esa experiencia me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado, algo que aún me cuesta creer.

¿Aún tiene retos profesionales por cumplir?

— Sí, hay mucho más por hacer. Actualmente, trabajamos en proyectos para llevar energía solar a comunidades rurales. Además, me apasiona promover las carreras científicas para niñas, niños y jóvenes, especialmente en STEM.

¿Puede explicar cómo aplica la nanotecnología en sus proyectos eléctricos?

— Actualmente, no aplico nanotecnología directamente en mi proyecto, pero el Doctorado me aportó pensamiento crítico y análisis valiosos.

¿Hay científicos guatemaltecos trabajando en nanotecnología?

— Sí, hay guatemaltecos haciendo investigaciones destacadas, como una amiga, en Francia, con microscopios nanométricos y otra en California, con nanopartículas contra el cáncer. Mi trabajo fue con nanomateriales para células solares flexibles y transparentes, que pueden colocarse en ventanas o transportarse fácilmente.

¿Podría contarnos más sobre su trabajo de laboratorio durante el doctorado?

— Diseñé y sintetizé moléculas, publicando 10 trabajos en Química Orgánica. Con apoyo de Fulbright, apliqué tecnología solar en comunidades rurales, integrando aspectos sociales y técnicos. Además, trabajé en Guatemala con nanopartículas para mejorar materiales de cemento.

¿Es muy cara la nanotecnología para áreas rurales?

— Sí, todavía es muy cara y no viable para su uso en áreas rurales.

¿Se puede mejorar el almacenamiento de energía en baterías para energía solar?

— Sí, ese es el principal foco ahora en Estados Unidos. Las empresas que desarrollan baterías de almacenamiento están teniendo más éxito que las que solo hacen paneles solares.

¿Podría explicar cómo funciona el sistema que desarrollan en Estados Unidos y Guatemala?

— Trabajamos con paneles solares, baterías y microrredes conectadas, controladas por un software con inteligencia artificial. Este software gestiona energía según el clima y combina fuentes renovables, ideal para empresas con múltiples redes.

Un cliente guatemalteco usa nuestro sistema para monitorear y controlar energía en cientos de torres de telecomunicaciones en Latinoamérica.

¿Cómo se priorizan los consumos de energía en estos sistemas?

— Se configuran circuitos separados para diferentes usos: computadoras, luces, aulas, etc. En días nublados o lluviosos, se priorizan equipos esenciales, como refrigeradores que almacenan productos importantes. El sistema puede controlarse remotamente y se ajusta automáticamente mediante inteligencia artificial para optimizar el uso.

¿Hay ejemplos de implementación de esta tecnología en Estados Unidos?

— Sí, por ejemplo, en California hubo incendios devastadores. En lugar de usar cableado tradicional que puede causar chispas, se instalaron microrredes solares aisladas con baterías y nuestro software de control.

Se firmó un compromiso para instalar 500 microrredes en zonas de riesgo durante cinco años, y somos los proveedores exclusivos de su software.

¿Podría explicar qué son exactamente estas microrredes?

— Son sistemas aislados de paneles solares conectados a baterías y sensores, que proveen energía a comunidades o grupos de casas distantes. Estas microrredes evitan el uso de cables de alta tensión que pueden generar chispas y causar incendios.

¿Esta tecnología se está usando en Latinoamérica?

— Sí, en Latinoamérica trabajamos con torres de telecomunicaciones que antes usaban solo diésel y ahora combinan diésel con energía solar.

Nuestro software facilita esta transición y permite monitorear sistemas complejos en diferentes ubicaciones. También se están implementando en comunidades rurales de Guatemala.

¿El modelo de trabajo en Guatemala es sostenible?

— Necesitamos cambiar el modelo para hacerlo sostenible. El programa está muy enfocado en la comunidad. Ahora trabajamos con comités de lideresas, principalmente mujeres, que organizan y manejan el centro comunitario.

¿Por qué trabajar con grupos de mujeres?

— Porque suelen mantenerse más tiempo en la comunidad y pueden generar ingresos adicionales. Ellas usan el centro para ofrecer servicios como café internet, recarga de teléfonos y acceso a internet, en comunidades sin energía.

¿Han visto resultados positivos en las comunidades?

— Sí, hemos visto que funciona para el desarrollo comunitario. Por ejemplo, los jóvenes que apenas tenían educación básica ahora manejan computadoras y estudian a distancia.

¿A cuántas personas han impactado con estos programas?

— Hemos impactado unas 30 comunidades y alrededor de 14 000 personas con capacitaciones.

Fotos: Cortesía / República

¿Qué le pareció la entrevista con la científica guatemalteca, Susana Arrechea? |

Luis González

El rostro de Guatemala en un mapa

1215 palabras | 5 minutos de lectura

En el corazón de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, al final de la avenida Simeón Cañas -antes Minerva- y del antiguo Hipódromo del Norte, se encuentra una de las obras más singulares y conmovedoras del país: el Mapa en Relieve. Esta creación, ubicada en el antiguo Parque Minerva, donde también se erigió el Templo de Minerva, es una representación tridimensional del territorio nacional, y un testimonio de la visión, el esfuerzo y el amor por Guatemala de un hombre excepcional: el ingeniero y coronel Francisco Vela.

La historia del Mapa en Relieve comienza mucho antes de su construcción. Según el historiador y cronista Miguel Álvarez, Vela ya había concebido la idea desde 1888. Cuando el presidente Manuel Estrada Cabrera le pidió que diseñara los jardines que rodearían el Templo de Minerva, Vela propuso algo radicalmente distinto: construir una maqueta tridimensional del país que sirviera como herramienta educativa. El presidente, sorprendido por la audacia de la propuesta, la aprobó.

El ingeniero -adelantado para su época- ya había realizado dos maquetas en su casa, y su inspiración surgió tras ascender al volcán Zunil, donde al despertar contempló el paisaje y decidió que debía ser representado en escala. No existía en el mundo una obra similar; fue una idea completamente original, nacida del corazón de un matemático.

Una obra de ciencia y arte

El periodista e historiador Federico Hernández de León, testigo cercano de la vida de Vela, escribió con emoción sobre el proceso creativo del maestro: “Pasados los años, los antiguos alumnos de don Francisco Vela, en una minoría, visitábamos al maestro, en su hogar, en una de cuyas salas había una mesa enorme, una mesa que parecía un techo bajado de su altura, en donde estaban diseminados materiales de dibujo, planos, tintas, lápices, escuadras, compases y reglas numeradas. Siempre tenía el maestro alguna novedad que mostrar a sus visitantes, como el floricultor, que muestra el resultado de sus injertos, en variedad de especies”, escribe en el tomo I de su libro De las gentes que conocí.

Cuando en 1903 se supo que el presidente apoyaba la ocurrencia de Vela, muchos de sus antiguos alumnos acudieron a ver cómo las líneas y señales tomaban forma, cómo el rostro de Guatemala emergía del suelo.

La construcción del mapa tomó aproximadamente un año, entre 1904 y 1905, pero su elaboración fue el fruto de 16 años de trabajo de campo. Vela recorrió el país acompañado por un indígena y un burro, tomando medidas y observaciones directamente en el terreno. En una época sin aviación ni tecnología avanzada, su labor fue la de un verdadero agrimensor, comenta Álvarez.

El mapa fue elaborado con materiales comunes: piedra, ladrillo y cemento —este último una novedad en Guatemala, gracias a la recién establecida cementera Novela. Se utilizaron 60 000 ladrillos, 750 yardas de tubería de plomo, 1036 quintales de cemento, y los océanos fueron representados con piedra pómez extraída del Volcán Santa María. Las líneas de ferrocarril fueron trazadas con plomo, y los puentes, con acero.

Escalas y geografía

El mapa fue construido con dos escalas distintas: una horizontal y otra vertical. Esto permitió exagerar las alturas de los volcanes y montañas para hacerlas más visibles. Si se hubiera usado una escala uniforme, el relieve habría parecido plano. Esta decisión óptica fue clave para la comprensión visual del terreno.

Desde las torres de observación —construidas durante el gobierno de Jorge Ubico— se pueden distinguir las sierras Madre y los Cuchumatanes, que recorren el país de manera paralela. También se observa el punto más alto del territorio: el volcán Tajumulco, en San Marcos, con 4220 metros sobre el nivel del mar. Los grandes ríos como el Motagua, Usumacinta, Polochic, Dulce y Sarstún, cruzan el país como venas que alimentan la tierra.

El mapa revela la complejidad climática del país: Huehuetenango, por ejemplo, no es completamente frío; sus zonas bajas como La Democracia y Nentón son cálidas. Lo mismo ocurre en las Verapaces, donde Alta Verapaz ofrece un clima templado y Baja Verapaz desciende hacia zonas más cálidas. El departamento de Petén, el más grande del país, se muestra como una vasta planicie, lo que explica sus altas temperaturas.

El mapa está rodeado por el bosque Sonoro, compuesto por árboles de hormigo, cuya madera se utiliza para fabricar la marimba, instrumento nacional. Cada árbol está identificado con el nombre de un artista reconocido, convirtiendo el espacio en un homenaje vivo a la cultura guatemalteca.

La baranda perimetral, de 90 centímetros de alto y 215 metros de longitud, fue diseñada por el italiano Antonio Doninelli. Está decorada con símbolos inspirados en las monedas de la época, que se repiten a lo largo de su extensión.

La piedra de los Cuchumatanes

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración fue la colocación de la última piedra, traída desde las alturas de los Cuchumatanes. Hernández de León lo relata con detalle:

“La última piedra era efectivamente una piedra traída de las alturas de los Cuchumatanes, para ser colocada en el sitio de la reproducción. Don Francisco Vela, dentro del mayor sigilo, organizó esta sorpresa preparada para el público y para el mandatario. Una comisión de vecinos de Huehuetenango, con el Jefe Político a la cabeza, se dirigió a las cumbres de la montaña; se tomó la piedrecita y se levantó el acta que la identificara. En el momento en que Estrada Cabrera recibía la piedra, para ser colocada en su sitio y que se creyera era un canto tomado de cualquier parte, se leyeron los documentos justificativos y este detalle cumplió dentro de la exigencia material, más absoluta. Estrada Cabrera, que ya usaba una máscara para exhibirse en público, dejó traslucir la profunda emoción que le dominaba en un incidente de apariencia menor”, describe el periodista.

El Parque Minerva y su destrucción

El Mapa en Relieve formaba parte de un conjunto arquitectónico que incluía el Templo de Minerva, fuentes, jardines y el Hipódromo del Norte. Estrada Cabrera había concebido esta área como un espacio monumental para su propia alabanza. Sin embargo, tres décadas después de su caída, el templo fue demolido en 1953 durante el gobierno de Jacobo Árbenz, mediante el uso de dinamita. Hasta hoy, no se conoce con certeza la razón de su destrucción.

Hernández de León lamentó profundamente esta pérdida:

“Los bienes propios no se aprecian en toda su extensión y así se explica que se haya tenido la infeliz ocurrencia, de afear este Campo de Minerva, con levantar el diamante de béisbol. No hubo una sola protesta contra este atentado... destruir el Templo de Minerva que debiera permanecer como un símbolo, como una decoración, como una señal de los tiempos”.

El Mapa en Relieve fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación “debido a su belleza y complejidad y el esfuerzo que se puso para llevarlo a cabo”. No es solo una obra de albañilería, sino un esfuerzo monumental de ciencia matemática, una condensación de comparaciones y cálculos, una realización de lo que pudo mantenerse simplemente en la imaginación de un ingeniero.

Hoy, 120 años después de su inauguración -29 de octubre de 1905-, el Mapa en Relieve sigue siendo admirado por visitantes de todo el mundo. Es el retrato de una patria, el sueño de un hombre, y el símbolo de una nación que aprendió a verse desde las alturas.

UN MENSAJE DE IRTRA

Compromiso que se vive: el liderazgo IRTRA en experiencia al cliente

IRTRA ha elevado el servicio al cliente a un nivel estratégico, convirtiéndolo en una de sus mayores fortalezas y fuente de diferenciación. Además de sus parques y modernas instalaciones, lo que realmente distingue a esta institución es su sólida cultura de hospitalidad y excelencia, construida con consistencia, propósito y atención al detalle.

Una experiencia pensada para ser feliz

Cada año, más de 2.5M de visitantes —en su mayoría familias trabajadoras— eligen a IRTRA no solo por sus atracciones, sino por la forma en que los hacen sentir. La experiencia en IRTRA genera un nivel de satisfacción que va más allá de lo esperado por los visitantes: una experiencia diseñada para poner al visitante en el centro de cada acción.

Todo comienza con una sonrisa, pero no termina ahí. Desde jardineros hasta coordinadores de calidad, cada colaborador está capacitado para anticiparse a las necesidades, resolver con amabilidad y actuar con autonomía.

El detalle que marca la diferencia

Las llamadas “rondas de felicidad” son un claro ejemplo del compromiso diario: inspecciones tempranas que garantizan que cada espacio —jardines, baños, puntos de atención— esté impecable antes de la llegada del primer visitante. En IRTRA, incluso existe una regla no escrita que guía toda la jornada: “Primero el visitante, después la tarea”. Este detalle, aparentemente sencillo, es el alma de un servicio que va más allá de lo esperado.

Una cultura que se entrena, se hereda y se vive. Este nivel de excelencia no es casualidad ni producto de la improvisación. Cada colaborador recibe más de 40 horas anuales de formación, que van desde lenguaje corporal hasta resolución de conflictos.

Los supervisores no solo supervisan: acompañan, modelan y transmiten valores desde el ejemplo. La felicidad no es improvisada, es el resultado de procesos bien hechos.

Un modelo que inspira más allá de nuestras fronteras

Lo que IRTRA ha construido no pasa desapercibido. Delegaciones de países vecinos como El Salvador y Honduras han visitado sus instalaciones para conocer su modelo de gestión, autosostenible. Más del 80 % de su superávit anual se reinvierte en mantenimiento, innovación y desarrollo humano.

Incluso el sector privado guatemalteco ha comenzado a adoptar sus prácticas, desde la contratación basada en valores hasta evaluaciones emocionales para puestos de servicio, demostrando que IRTRA marca un camino a seguir.

El servicio como visión de país

Mientras en Guatemala se discuten reformas y mejoras institucionales, IRTRA ya ofrece un camino probado: una gestión basada en el respeto, la formación y el servicio.

Varios municipios han solicitado asesoría a la institución para aplicar este enfoque en servicios locales, evidenciando que el compromiso con la experiencia del cliente puede ser, también, un motor para el desarrollo nacional.

En definitiva, IRTRA no solo ofrece diversión; ofrece un compromiso que se vive, una cultura que se siente y un liderazgo que inspira. En un mundo donde la atención al cliente suele ser un trámite, esta institución demuestra que puede ser, en cambio, un arte que transforma vidas.

José Fernando Orellana

La criminalización de la confidencialidad: el ataque al velo corporativo

El velo corporativo: de salvaguarda a sospechoso

La lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero es innegociable. Ninguna sociedad próspera puede tolerar que sus estructuras económicas sirvan de refugio para la corrupción, el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo. Pero esa lucha debe librarse sin destruir las garantías que nos protegen a todos. El velo corporativo es una de esas garantías: separa la personalidad jurídica de la sociedad de la de sus socios o accionistas, protegiendo su patrimonio personal y su identidad. Es un escudo que fomenta la inversión y la libre empresa, y cuya existencia ha sido decisiva para el desarrollo económico moderno.

En los últimos años, sin embargo, este principio ha empezado a ser tratado como sospechoso. Ha cobrado fuerza la idea de que la reserva sobre quién posee acciones es un acto de opacidad nociva, cuando en realidad es un derecho legítimo que, en todo Estado de Derecho, solo puede ceder ante causas justificadas y bajo control judicial.

La iniciativa que amenaza la esencia de las sociedades por acciones

En Guatemala, la propuesta de Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, presentada en 2025, plantea reformar el régimen societario para que todas las sociedades cuyo capital se divida en acciones deban reportar la identidad de sus tenedores al Registro Mercantil. No todas esas sociedades son sociedades anónimas, pero todas comparten un rasgo: el libro de accionistas es privado y solo se exhibe cuando un juez lo ordena.

La reforma cambiaría eso. Aunque el proyecto afirma que la información sería “confidencial”, estaría disponible de forma directa para diversas autoridades, sin mediación judicial. En la práctica, esto convertiría la confidencialidad en una ficción: bastaría una solicitud administrativa para acceder a datos que hoy solo se liberan tras un proceso judicial con causa probada. Así, la excepción se volvería regla.

Qué hacen otras jurisdicciones desarrolladas

En el derecho comparado, la tendencia de los países desarrollados con regímenes societarios similares al guatemalteco es clara: preservar la confidencialidad como norma y permitir su levantamiento solo bajo control judicial.

En Estados Unidos, las corporaciones y LLC registran ante el estado únicamente datos básicos como el agente residente; la identidad de los accionistas permanece fuera de los registros públicos. En 2025, incluso se dio marcha atrás a medidas que pretendían ampliar la obligación de reportar beneficiarios finales, reafirmando la tradición de privacidad.

Panamá publica únicamente los nombres de directores y dignatarios, no de accionistas. La identidad de estos solo puede conocerse por orden judicial en un proceso formal. Incluso su registro de beneficiarios finales, creado para cumplir estándares internacionales, es de acceso restringido a autoridades específicas.

República Dominicana mantiene un esquema similar: el libro de accionistas es privado y solo se abre a requerimiento judicial o en el marco de investigaciones legales. El principio es el mismo: la confidencialidad es la regla, el acceso la excepción.

Paralelos con el secreto bancario

Lo que hoy se plantea con los accionistas recuerda lo ocurrido con el secreto bancario: otra garantía concebida para evitar abusos del poder público y que ha sido objeto de intentos de debilitamiento. La lógica de ambos casos es idéntica: la información privada debe estar protegida y solo puede ser accedida por autoridades con orden judicial. Cuando se eliminan estos filtros, se abre la puerta a que la excepción se vuelva rutina y la vigilancia sea permanente, incluso sobre personas que no tienen ninguna relación con delitos.

Riesgos de invertir la carga de la prueba

El trasfondo de esta tendencia se parece también a lo que ya ocurre con leyes como la de extinción de dominio. Bajo la bandera de combatir el crimen organizado, se han establecido figuras legales que invierten la carga de la prueba: el Estado presume la ilicitud y es el ciudadano quien debe demostrar su inocencia. Si se extiende esta lógica al ámbito societario, bastará figurar en un registro para estar expuesto a pesquisas, congelamiento de activos o bloqueos administrativos, incluso sin una acusación formal.

La verdadera línea roja

Nadie niega la importancia de combatir el lavado de dinero ni el financiamiento del terrorismo. Pero hacerlo a costa de debilitar el Estado de Derecho es un precio demasiado alto. El velo corporativo, el secreto bancario y la confidencialidad de la información societaria no son obstáculos para la justicia: son garantías para que esta actúe de forma equilibrada, controlada y sin abusos.

El reto para Guatemala no es elegir entre transparencia y derechos, sino encontrar el equilibrio. Si una autoridad, con la autorización de un juez, solicita la identidad de los accionistas de una sociedad específica porque hay indicios sólidos de actividad ilícita, que así sea. Pero establecer un registro obligatorio y de acceso administrativo es dar un paso peligroso hacia un modelo en el que todo ciudadano es tratado como sospechoso.

En conclusión, la lucha contra el crimen no debe convertirse en excusa para debilitar el Estado de Derecho. Guatemala debe buscar cumplir con los estándares internacionales de prevención del lavado sin sacrificar sus valores constitucionales. El velo corporativo y la confidencialidad de los accionistas en sociedades privadas son instrumentos legítimos que protegen la libertad de empresa y la privacidad; solo deben ceder ante causas justificadas y bajo el debido proceso judicial, no por mandatos administrativos indiscriminados. Encontrar ese equilibrio será clave para avanzar en seguridad jurídica y combate al delito al mismo tiempo, sin caer en los extremos. Como bien lo ha demostrado la experiencia comparada, es posible perseguir a los delincuentes sin tratar como delincuentes a todos los ciudadanos emprendedores. Mantengamos la guardia en alto contra el lavado de dinero, pero con igual celo mantengamos en alto nuestras garantías y derechos fundamentales.

Lecturas de fin de semana:

Por: Gérman Gómez |  Por: Marcos Suárez y Miguel Rodríguez |