- República Semanal

- Posts

- Maduro y los Soles del Crimen

Maduro y los Soles del Crimen

¡Buenos días!

El poder detrás del Cartel de los Soles. Víctor Hugo Guerra, abogado venezolano y experto en seguridad, advierte que las economías criminales sostienen al régimen de Nicolás Maduro. Afirma que la lealtad dentro del chavismo no es ideológica, sino financiera, y que el Cartel de los Soles es la columna vertebral de esta red. Desde Guatemala, alerta que la amenaza no se limita a Venezuela, sino que impacta a toda la región. .

Cuando pedir información es un reto. Hace 17 años se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, creada para acercar a la ciudadanía al funcionamiento del Estado y garantizar la transparencia. Sin embargo, los niveles de cumplimiento siguen siendo bajos, especialmente en las municipalidades. El reto persiste: convertir este derecho en una realidad accesible para todos.

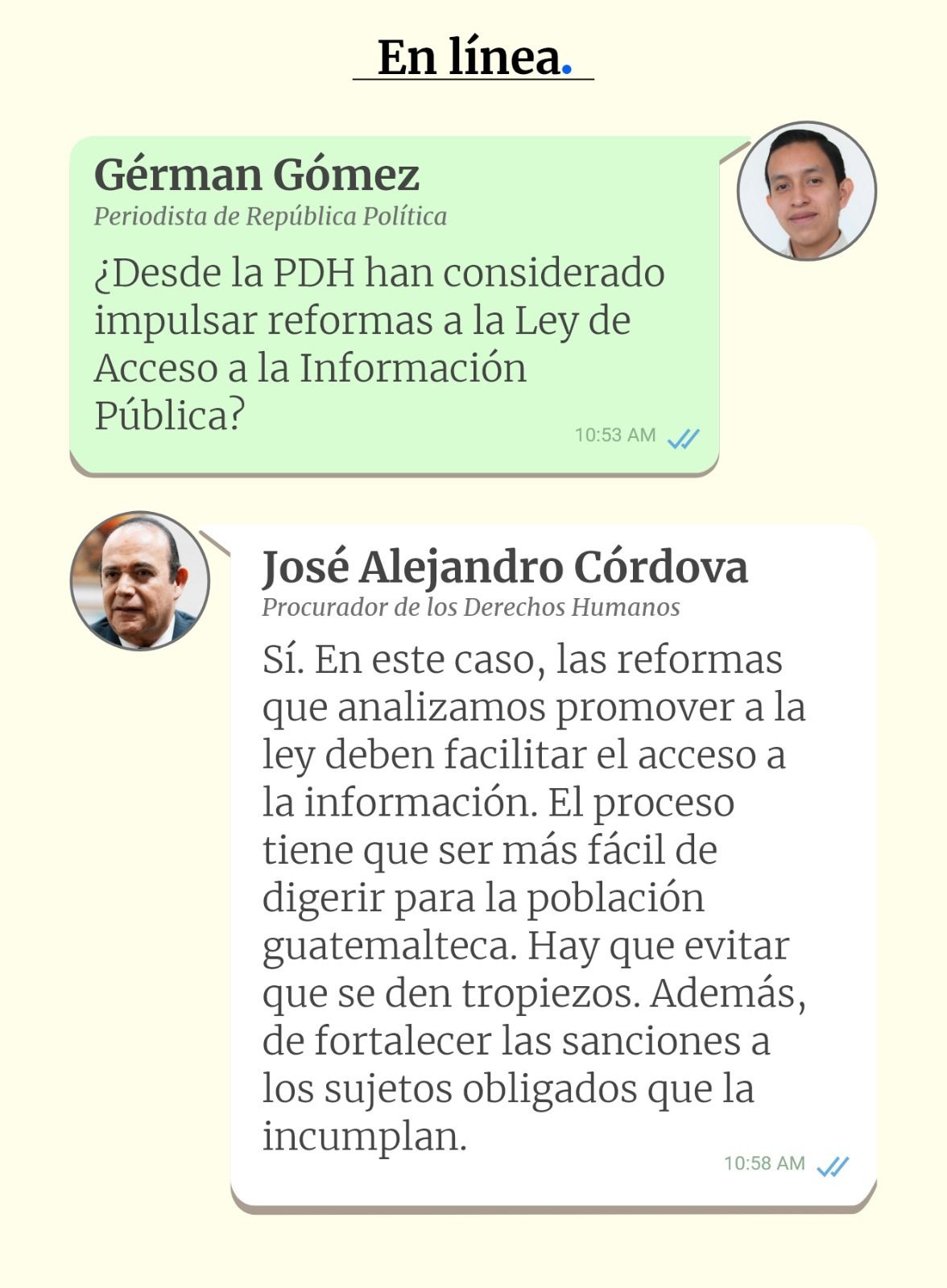

En línea. El Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, responde sobre posibles reformas para simplificar los trámites, garantizar que la población acceda sin obstáculos a la información estatal y reforzar las sanciones contra quienes incumplan la Ley de Acceso a la Información.

El Congreso mueve sus fichas. Reynaldo Rodríguez analiza cómo el decreto 7-2025 aprobado por el Congreso altera el balance de poder con el Ejecutivo al permitir la acumulación automática de fondos no ejecutados. Aunque otorga liquidez a los consejos de desarrollo, también abre la puerta al clientelismo y la corrupción. Con un oficialismo debilitado, la oposición consolida control político en un año preelectoral clave.

ABOGADO VENEZOLANO EXPERTO EN SEGURIDAD

Víctor Guerra:

“El Cartel de los Soles es el régimen de Nicolás Maduro”

Por: Luis Enrique González

El abogado venezolano, Víctor Hugo Guerra —del Global Compliance Task Force y profesor de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz— comparte una mirada crítica sobre las economías criminales que amenazan la estabilidad regional. Desde Guatemala, donde fue invitado para disertar sobre comercio ilícito y gobernanza, advierte que estructuras como el Cartel de los Soles no solo operan desde Venezuela, sino que están incrustadas en el régimen de Nicolás Maduro. Sostiene que la lealtad dentro del régimen no es ideológica, sino financiera, y que la supervivencia política del dictador depende de mantener intacta esta red criminal.

¿Cómo era la Venezuela donde usted creció?

— Crecí en una Venezuela petrolera, abundante. Había una institucionalidad de la Cuarta República. Por ejemplo, existía la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que te becaba o daba créditos para estudiar. Muchísimos profesionales venezolanos se formaron gracias a los fondos de la economía petrolera. Esta era la Venezuela en la que yo crecí, en la que uno podía estudiar en una universidad privada con un crédito del Estado. Yo mismo fui con un crédito de la fundación a estudiar mi maestría en la Universidad de Harvard. Era una economía quizás un poco ficticia porque dependía solo del petróleo, pero el petróleo daba para todo. La industria petrolera representaba y representa el 90% de la economía venezolana. Estaba en la universidad cuando Chávez dio los golpes de Estado, a principios de la década de los 90.

¿Qué llevó a los venezolanos a adoptar el régimen de Chávez? ¿Alguna vez se pensó que era bueno?

Pienso que el caldo de cultivo nuestro, no solo de Venezuela, sino de todos nuestros países, está en ese reto que es la pobreza y la desigualdad. Cuando tienes países con un alto índice de pobreza y desigualdad, se vuelven muy fértiles para que ideas que ofrecen dádivas sociales e inclusión tengan llegada en la población. Recordemos que estos son sistemas democráticos. Chávez llega a la presidencia de Venezuela por el voto. Es decir, los venezolanos votaron por él. Después hubo manipulación del sistema electoral en las siguientes elecciones, pero las primeras elecciones para nada. Chávez entró al poder a finales del 99 con la Constitución del 99 y comenzó a gobernar hasta su muerte en 2013. Si estuviera vivo, sin duda seguiría en el poder. Lo sucedió Nicolás Maduro, su designado sucesor, en coordinación con el régimen de Fidel Castro.

¿Hay alguna duda de que estas personas son una estructura criminal?

— No tengo ninguna duda. Por ejemplo, cuando viajé en 2023 desde Cúcuta hasta el Táchira venezolano, en un pequeño pueblo andino, en medio de la nada, vi una rifa de una Hummer, nada menos que una Hummer, y además protegida por la Guardia Nacional. Luego, al llegar a Caracas, observé una gran cantidad de construcciones. La realidad es que se trata de una empresa criminal, un “empresario” criminal que encabeza una estructura beneficiada no solo por el narcotráfico —que es apenas una parte de su portafolio delictivo—, sino también por el contrabando y la oferta de productos y servicios no autorizados. Todo ocurre en Venezuela.

¿Puede hablarnos del Cartel de los Soles? ¿Por qué se llama así?

— Cuando los generales venezolanos ascienden o cuando tienen algún mérito en la carrera militar, se les coloca un sol. Eso es la referencia. Y dependiendo de sus hazañas militares o de sus triunfos militares, usted puede tener uno, dos o tres soles. Y entonces el Cartel de los Soles viene específicamente referido a los generales que han sido galardonados o premiados por el gobierno venezolano con hazañas militares. Es el cartel de generales que tienen esas insignias militares.

¿Y hay cabecillas conocidos con nombres y apellidos?

— Sí. El general Vladimir Padrino López, un militar venezolano con rango de general en jefe del ejército bolivariano, es ministro de la defensa desde el 2014. Y él lo ubica como el cabecilla de ese cartel. Evidentemente, hay muchas más personas involucradas. Por eso es el concepto que yo he dado de los sistemas adaptativos complejos. Los grupos mafiosos definitivamente uno puede estar dentro, pero si te ganas la enemistad, puedes salir excomulgado y tu final no es muy feliz. Esto es como venderle el alma al diablo. Hay casos muy elocuentes de personas que han estado vinculadas al régimen y que luego salen execradas y son vendidas, digamos, como una especie de pugna, pero en realidad es que este personaje ya era odioso dentro del cartel, entonces lo terminan execrando. Ha habido muertes que no se explican, de personajes, sobre todo del mundo civil.

¿Cuál es la relación de este tipo de estructuras con otras redes criminales como el ELN, el Tren de Aragua o los grupos de contrabando?

— Cuando uno mira, por ejemplo, al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que es un ejército binacional que opera entre Colombia y Venezuela, tiene un aliviadero. Ellos mismos forman parte y son un cartel narco-chavista. Se financian de eso. Es interesante porque uno piensa en nuestros países, pero por ejemplo, en Canadá, país del primer mundo, resulta que las reservas indígenas es el hervidero fundamental de la producción ilícita de productos de tabaco. Los principales productos de tabaco de mercancía ilícita ocurren en las reservas indígenas de Canadá. Y usted mira a los líderes indígenas de esas reservas y todos el que anda en el carro más barato es un Ferrari o un Lamborghini. Y todo ese producto ingresa ilegalmente en Estados Unidos.

¿Cómo se mezcla el tráfico de drogas, personas y el contrabando dentro de estas estructuras?

— Estas estructuras criminales no son especializadas. Su modelo de negocio es tan lucrativo porque diversifican sus operaciones. El narcotráfico es una parte fundamental, sin duda, por los inmensos flujos de dinero que genera. Pero esas mismas redes, esos generales, esa infraestructura logística, se utiliza para el contrabando de todo tipo de mercancías: tabaco, licores, medicinas, y también para el tráfico de personas. Las fronteras permeables y la corrupción institucional que facilita el paso de la droga son las mismas que permiten el movimiento de migrantes irregulares o de mercancías de contrabando. Es un portafolio criminal donde todo está interconectado.

Si Estados Unidos, con su política de aranceles y de incrementar la seguridad, cierra las salidas, ¿en qué plazo puede resultar esto?

— Estas son carreras de largo aliento. No podemos pensar que va a haber soluciones inmediatas. Creo que la presidencia de Donald Trump vino a enderezar infortunadamente mucho de la flexibilización que ocurrió en la administración anterior. A veces me preocupa que estas medidas puedan ser sostenibles y puedan trascender en el beneficio de los países. Por ejemplo, miro con mucha atención lo que ocurre en El Salvador con Bukele. Cuando ya Bukele y su hermano y su familia ya no estén en el poder, ¿El Salvador continuará haciendo lo que Bukele deja? Es decir, ¿está haciendo cambios de infraestructura y de institucionalidad sostenibles en el tiempo? Ojalá que sí, para que no sean simplemente brochazos.

Con esto que usted me dice, ¿ve a Maduro muchos años?

— A Maduro no, al madurismo sí. A Gustavo Petro no, al petrismo sí. Pero ellos representan la victoria de la economía criminal en los narcoestados, en los regímenes que terminan apoyando a la economía criminal. No se dejan vencer.

¿Cree que los Estados Unidos va a hacer una intervención militar para sacar a Maduro?

— No. Estados Unidos va a proteger el ingreso de mercancía ilegal a su país. Va a cortar la cadena de suministro, y al cortar la cadena de suministro y al ser el principal consumidor de estos productos, la junta directiva del Cartel de los Soles le va a decir a Nicolás, ´Nos vas a hacer un trabajo: entrega el cargo¨. Es una estrategia que busca presionar desde el interior del régimen. No se trata de una confrontación directa, sino de estrangular las finanzas de estas estructuras criminales. Cuando los generales ven que sus negocios no son rentables porque no pueden colocar su mercancía en el mercado más grande, su lealtad al régimen se desvanecerá. La lealtad no es ideológica, es financiera.

¿Ha habido datos de crímenes políticos? ¿Abogados? ¿Diputados?

— Durante más de dos décadas del régimen chavista-madurista registra una cantidad de persecución política importante. En Caracas hay un lugar que se conoce como El Helicoide. Es una construcción que comenzó en su momento, en los años 50, el que fue dictador de Venezuela, Pérez Jiménez. Eso quedó como muchas de las obras inconclusas, pero lo terminan tomando las agencias de seguridad del Estado venezolano.

Y hoy, se dice que en el régimen chavista-madurista, es la cárcel política del régimen. Por ejemplo, personajes como Enrique Capriles estuvo detenido en el Helicoide. Y muchos de los personajes que desaparecen de la escena política, se dice que están detenidos ahí. Obviamente, ahí no existe el debido proceso, hay tortura, hay cantidad de cosas insufribles.

Fotos: Cortesía / República

Glenda Sánchez y Gérman Gómez

El derecho que no llega: comunidades sin acceso a la información

1012 palabras | 5 minutos de lectura

Hace 17 años nació el marco legal que prometía el acceso eficaz a la información pública y a los actos administrativos del Estado. Una herramienta que beneficiaría, en gran medida, a los periodistas y comunicadores. La normativa, aprobada a través del Decreto 52-2008, se denominó Ley de Acceso a la Información Pública.

Su propósito era claro: acercar a los ciudadanos al funcionamiento del Estado y garantizar la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en varios municipios, este derecho se vive como un privilegio lejano, casi inaccesible. Incluso, hay personas que lo desconocen.

Se estableció como objetivos la garantía del derecho a solicitar y recibir información pública sin discriminación. Además de la transparencia de la administración, la protección de datos personales y el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado.

El reto inmediato fue complejo: las instituciones debían preparar la información de oficio y habilitar portales electrónicos en un plazo de seis meses. Fue en ese contexto que entre 2009 y 2010 la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) inició una campaña de divulgación y capacitación para que los municipios cumplieran con la publicación de información obligatoria.

El proceso de solicitar información

Las solicitudes de información suelen quedarse sin respuesta o enredadas en trámites burocráticos. Según varios estudios y estadísticas de cumplimiento, más del 40 % de las peticiones no reciben contestación dentro de los plazos legales. Estos van de los 10 a los 20 días hábiles, y dependen de la prórroga que se solicite.

Todas las entidades públicas y privadas que manejen o administren recursos públicos están obligadas a brindar la información que se les solicite. En la ley se les denomina “sujeto obligado”. Según el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, si no comparten la información, “terminarán en una acción penal”.

El tiempo de 20 días puede extenderse por el uso del recurso de revisión. La situación se agrava en áreas rurales, donde las comunidades carecen de medios digitales, conocimientos legales y apoyo institucional. Ante estas dificultades, muchas personas que conocen escasamente del procedimiento prefieren no hacerlo.

La ley establece en su artículo 42 que el tiempo de respuesta a una solicitud es de 10 días hábiles. Es decir, no se cuentan los fines de semana ni los asuetos y feriados. El sujeto obligado deberá entregar la información requerida; notificar la negativa de los datos por ser reservada, confidencial o por falta de precisión en la solicitud. También puede expresar su inexistencia, según corresponda a cada caso.

La prórroga es un recurso que tienen los sujetos obligados para ganar tiempo en la búsqueda y organización de la información solicitada. Esta es de 10 días y no puede excederse. La notificación al solicitante debe realizarse dentro de los dos días anteriores a la conclusión del primer plazo de los 10 días.

Si el sujeto obligado no brinda la información requerida, el solicitante puede interponer un recurso de revisión. La acción se presenta ante la máxima autoridad de la dependencia en el periodo de los 15 días siguientes a la fecha de notificación —de la negación—.

La autoridad tendrá que emitir una resolución definitiva dentro de los siguientes cinco días hábiles. Esta podrá confirmar la decisión de la Unidad de Información, pero también revocarla o modificarla. Según sea el caso, deberá constar por escrito y establecer los tiempos de entrega.

La realidad en el país

Los portales electrónicos vacíos, la ausencia de unidades de acceso y la falta de sanciones efectivas convirtieron a este derecho en una obligación que muchas autoridades locales ignoran. El procurador resalta que “la población guatemalteca no tiene los elementos y los requisitos necesarios, de cómo formular su petición hacia el funcionario público”.

Este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la aplicación de la normativa.

Los diagnósticos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) son claros. En 2019, el promedio de cumplimiento de las alcaldías fue de apenas 40.56 %. De las 340 municipalidades, al menos 40 no publicaron nada de la información de oficio —obligatoria—. Veintisiete ni siquiera tenían portal web y 13, aunque sí lo tenían, lo mantenían desactualizado o sin los datos básicos.

En 2017, el panorama era aún más grave: 22 comunas no contaban con una unidad de acceso a la información y 180 no tenían sitio oficial para difundirla. Según el artículo 10, la información de oficio es toda aquella que expone las funciones de los sujetos obligados, y que busca garantizar la transparencia.

Las acciones penales

Las consecuencias de negar la información ya han llegado a los tribunales. En 2019, el alcalde de San José del Golfo, José Rocael Chamalé Enríquez, fue denunciado en el Ministerio Público (MP) y enfrentó un proceso de retiro de antejuicio por declarar confidenciales salarios, dietas y viáticos. La declaración lo hizo amparándose en un acta municipal (Acta 32-2009) que clasificaba esos datos como reservados.

En San Cristóbal Totonicapán, otro jefe edil —Ricardo Valentín Tay Saquich— recibió sentencia de prisión conmutable y multa por incumplir la norma. Según el Tribunal de Sentencia Penal de Totonicapán, se le impuso un año de cárcel conmutable, acompañado de una multa de GTQ10 000 y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por haber retenido información requerida por la ciudadanía y la PDH sobre un estudio de impacto ambiental.

Son casos aislados, pero reflejan que la ley sí contempla sanciones, aunque rara vez se aplican.

Miles de solicitudes, poco cumplimiento

En 2024, se registraron 80 100 solicitudes de información, de las cuales 43 628 fueron realizadas por hombres, 34 956 por mujeres y 1 516 por personas jurídicas. Los formatos empleados fueron: verbales 15 228, electrónicas 44 602, escritas 17 172 y “otro” 3 098. Además, se presentaron 275 impugnaciones.

En el caso de las municipalidades, el informe de la PDH señala que, de 340 comunas, el 80 % (274) está en un nivel “bajo o deficiente”; apenas el 19.5 % (66) alcanza un nivel aceptable. Además, solo 314 presentaron el informe que exige la ley; el resto incumplió.

UN MENSAJE DE G&T CONTINENTAL

Con 1.5 millones de clientes, G&T Continental celebra 78 años como líder financiero en Guatemala

Grupo Financiero G&T Continental conmemora 78 años de historia como una de las instituciones financieras más sólidas del país. En este aniversario, el banco reafirma el valor que lo ha acompañado desde 1947: la confianza de los guatemaltecos.

La trayectoria del grupo inició con la fundación de la Aseguradora G&T, la primera en ofrecer pólizas propias en Guatemala. En 1962 nació el Banco Granai & Townson, enfocado en el ahorro y la vivienda. Tres décadas más tarde surgió Banco Continental, y en el año 2000 la fusión de estas entidades dio vida al Grupo Financiero G&T Continental.

La institución ha apostado en los últimos años por la innovación tecnológica. Su transformación digital comenzó en 2018 con el lanzamiento de GTCApp, la primera aplicación de banca digital propia. Desde entonces ha sumado tecnología sin contacto, billeteras electrónicas, agendas digitales y el uso de inteligencia artificial para personalizar la atención. El objetivo, afirma la institución, es simplificar la vida de los usuarios y mantenerse cerca de sus necesidades.

Si quiere conocer más sobre su historia, lo invitamos a leer aquí el artículo completo.

Reynaldo Rodríguez

El decreto 7-2025: un juego que suma cero

La reciente sesión del Congreso tiene implicaciones sutiles para la balanza de poder dentro del Estado. El Congreso ha mostrado tener un ímpetu de “ejecución” para el año preelectoral, lo cual es un evidente deseo de utilizar las finanzas públicas con propósitos inconfesados, y una alteración de las relaciones de poder entre la oposición y el ejecutivo.

El oficialismo, durante los primeros dos años de gobierno, decidió adoptar prácticas perjudiciales contra la consolidación de los diputados con su electorado en pro de algún nivel de control en una coyuntura fragmentada –especialmente después de las pugnas internas de Semilla–. El Congreso actualmente está altamente atomizado y, sin embargo, el único consenso al que han llegado en meses ha sido el de un enemigo común: el Ejecutivo.

Por ello, a través del decreto 7-2025, se introdujeron algunos mecanismos que buscan lacerar la posición del Ejecutivo y, a la vez, crean un ambiente para la propagación de incentivos perversos en el uso del erario público. El decreto 7-2025 funciona de facto como una ampliación presupuestaria automática para el ejercicio fiscal 2025 y 2026, pues permite arrastrar recursos no ejecutados y sumarlos al presupuesto siguiente sin necesidad de negociación en el Congreso con alto nivel discrecional. Por tanto, el decreto garantiza un alto nivel de liquidez para los CODEDE.

Además, norma un silencio administrativo positivo, que obliga al Gobierno a apurar sus procesos para ejercer supervisión sobre las obras públicas. Al agilizar –sin filtros– la ejecución, abre espacios para la discrecionalidad y convierte a los CODEDE en un mecanismo de clientelismo y corrupción.

La alteración del balance clásico de control entre el Ejecutivo y el Congreso fue producto de la debilidad del oficialismo para ejercer poder en el Congreso y del aprovechamiento maligno de una ventana política de la oposición. El presidente Arévalo junto al ministro Menkos, queriendo tener en jaque a la oposición, ahora se encuentran en un zugzwang: una posición donde toda jugada es mala.

Los CODEDE están estructurados como plataformas descentralizadas, vinculadas más a los diputados y alcaldes que al Ejecutivo. La obra pública que antes era dirigida de forma centralizada, ahora se ha visto envuelta en una reducción burocrática por culpa del oficialismo. Esto, en esencia, aumenta seriamente el riesgo de corrupción a través del país.

La intención es clara. El Congreso quiere más poder, menos fiscalización y más fondos. Y, sin embargo, el pulso político es también una previsión de lo que se dará con las elecciones de cargos del 2026.

Las elecciones de puestos importantes en el Estado –como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público– están a la vuelta. El Congreso ha hecho su jugada frente a un oficialismo fragmentado y sumamente débil. Le han restado al Ejecutivo una fuerte moneda de negociación: el presupuesto.

Las acciones, tanto del Ejecutivo, como de la oposición, arrinconaron a una situación precaria a los contribuyentes. El oficialismo se queda sin opciones ante unas elecciones históricas que se les escapan de las manos. Lo peor es que los contribuyentes ahora tendrán que ser espectadores de nuevos nidos de corrupción y clientelismo con una cuenta corriente abierta al gasto pagada con su labor. Este decreto fue un juego de suma cero.

Por: Gérman Gómez |  Por: Marcos Suárez Sipmann |