- República Semanal

- Posts

- La Terminal, un reinado invisible

La Terminal, un reinado invisible

¡Buenos días!

Entre lo metáforico y abstracto. Desde el jardín-terraza del edificio Clínicas Médicas, construido en 1958 en la zona 1, el arquitecto Raúl Monterroso nos transporta del Centro Cívico al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en un recorrido por obras que rompieron con la herencia colonial y crearon una identidad arquitectónica propia.

La Terminal: caos que funciona. En el corazón de la zona 4, La Terminal es un mercado que vive al margen de las reglas oficiales, donde el caos impulsa el comercio día y noche. Entre carretillas, familias y millones en movimiento, funciona con su propia ley y una energía que nunca se detiene.

En línea. El exministro de Trabajo, Luis Linares, responde cómo Guatemala mantiene uno de los niveles más altos de empleo informal en la región, con escaso aporte al PIB y pocos incentivos para formalizarse. Las exigencias legales contrastan con beneficios limitados y trámites complejos que desmotivan a trabajadores y empresas.

Reelección sin límites: el nuevo mapa del poder en El Salvador. Rafael P. Palomo analiza cómo El Salvador se suma a Venezuela y Nicaragua en la lista de países con reelección presidencial indefinida. La reforma impulsada por Nayib Bukele amplía el mandato a seis años, elimina la segunda vuelta y consolida su control total. Como Chávez y Ortega, ha cooptado las cortes, debilitado la oposición y restringido a medios críticos.

DOCTOR EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Raúl Monterroso:

“El patrimonio arquitectónico no es un candado para el desarrollo de las ciudades”

Por: María José Aresti y Braulio Palacios

Raúl Monterroso destaca en sus palabras que el patrimonio arquitectónico moderno debe entenderse como una oportunidad para impulsar el desarrollo urbano, económico y turístico de las ciudades.

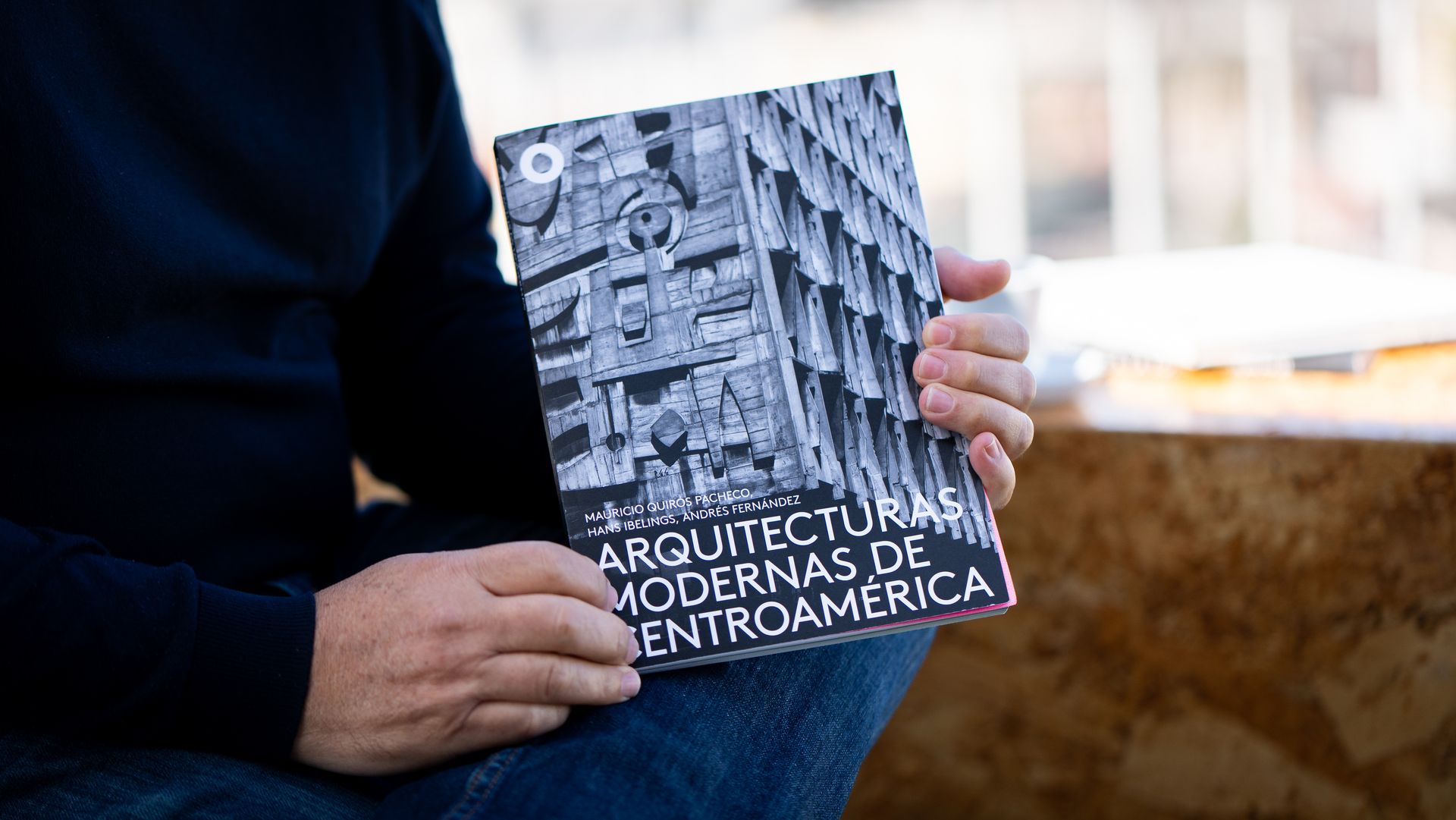

En la novena edición de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana (BAL), Centroamérica participa por primera vez. Monterroso, junto a colegas costarricenses, presentará la conferencia “Arquitecturas Modernas de Centroamérica” para visibilizar el aporte de la región y fortalecer el diálogo internacional sobre arquitectura moderna.

A lo largo de esta entrevista, el también catedrático universitario conduce un recorrido por íconos de la arquitectura guatemalteca, desde la funcionalidad del Centro Cívico hasta el realismo mágico del Teatro Miguel Ángel Asturias, exaltando la visión única de Efraín Recinos y su ruptura con lo colonial.

¿Cómo surge y se desarrolla el movimiento moderno en Guatemala?

— El Movimiento Moderno surge a finales del siglo XIX y se consolida a mediados del siglo XX. A Guatemala, llegó aproximadamente en 1944, aunque ya existían algunas manifestaciones anteriores.

Lo interesante es que es una manifestación cultural totalmente disruptiva. Rompe con el principio de los elementos decorativos, que prevalecía en las academias de arquitectura de ese entonces, y centra su atención en una arquitectura resultado de análisis funcionalistas y racionalistas.

Por eso también hay un interés profundo en el análisis y estudio de las relaciones espaciales que tenemos como seres humanos. Otro aspecto importante que lo marca es que, a partir de la Revolución Industrial, cambian los sistemas constructivos: tenemos el concreto y el acero como nuevos sistemas de construcción.

Esto permite que las edificaciones ya no dependan estructuralmente de los muros, sino que puedan separar la estructura de la forma del edificio. Así aparecen conceptos como el muro cortina: vemos que todas las paredes son de cristal y no detienen la loza, pero sí hacen un cerramiento.

Con Le Corbusier (arquitecto francés de origen suizo) surgen también los edificios elevados sobre pilotes, las plantas libres, las terrazas-jardín y el muro o la ventana corrida. Estos elementos transformaron las ciudades.

En Guatemala, arribó de la mano de jóvenes arquitectos que estudiaron en el extranjero y regresaron cargados de nuevas ideas. Transformaron la ciudad heredada de la colonia y de la república en una moderna, con proyectos como el que estamos ahora —Edificio Clínicas Médicas (zona 1)—, el edificio El Prado o el edificio Elma.

Todo esto sucedía en lo que hoy conocemos como Centro Histórico, pues la ciudad era esa. Ya había iniciado su expansión hacia La (Avenida) Reforma, hacia el sur, pero después de la primera mitad del siglo XX la expansión se consolidó con el Centro Cívico y otro gran proyecto urbano: la Ciudad Universitaria de la Universidad de San Carlos. Allí se integraron todas las tesis de la modernidad.

¿Cómo compatibilizar la conservación de edificios modernistas con el actual desarrollo urbano?

— Esa es muy buena pregunta, porque usualmente pensamos que el patrimonio es un candado. El patrimonio no es un candado; lejos de serlo, representa muchas posibilidades y oportunidades para el desarrollo integral de las ciudades.

Uno de los grandes desafíos para quienes queremos conservar el movimiento moderno es que, en el imaginario colectivo, es un patrimonio muy nuevo y joven. Se contrapone a nuestro patrimonio prehispánico y patrimonio colonial. Ambas expresiones patrimoniales tienen reconocimiento internacional. En cambio, el movimiento moderno es más difícil de percibir como patrimonio, porque se piensa que esta definición solo está vinculada con lo “antiguo”.

Pero el patrimonio también se relaciona con valores históricos, culturales, tecnológicos y económicos. Estos edificios representan oportunidades económicas: permiten activar dinámicas que beneficien a la ciudad, sin condenarlos al olvido, dándoles una segunda oportunidad.

Hoy, las corrientes más importantes de la arquitectura apuntan a la reutilización y a la reducción en el uso de recursos. No hay nada más contemporáneo que reutilizar y reciclar espacios existentes, lo que permite a la sociedad regenerarse desde lo ambiental, lo social y lo económico.

Usted dice que “el patrimonio no es un candado”, ¿a qué se refiere?

— No es un candado literal, pero hay muchas regulaciones para intervenir en patrimonio. A veces no se otorgan permisos o licencias, y eso hace que se perciba como una traba. No debemos verlo así, sino como una posibilidad.

Esto implica diálogo entre las autoridades que dan licencias y quienes quieren intervenir el patrimonio, para que comprendan que allí hay una gran oportunidad. No es algo que deba quedar olvidado o morir, sino que, como sucede en Europa, puede ser clave en el desarrollo urbano y turístico.

Incluso el patrimonio moderno puede ser parte de la oferta turística. Yo, por ejemplo, he hecho visitas guiadas al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al Centro Cívico y a la Ciudad Universitaria. Ese turismo académico y cultural es el que nos interesa, no el que causa desorden.

Si entendemos el patrimonio como parte de la oferta, podremos complementar la que ya tiene Guatemala, sin concentrarla solo en La Antigua, Tikal o Panajachel. La capital, que recibe los vuelos más importantes, podría retener turistas uno o dos días más para que conozcan el Centro Histórico y las expresiones del Movimiento Moderno, que son únicas en América Latina.

¿Qué actores deberían participar en la revisión de la normativa patrimonial?

— Creo que hay que revisarla. Esa revisión debe permitir la participación de distintos actores: académicos, desarrolladores inmobiliarios, empresarios, vecinos… todos los que puedan contribuir a una normativa adaptada a las condiciones y desafíos contemporáneos y futuros.

¿Qué criterios deben guiar decisiones sobre inmuebles históricos en zonas de alta demanda inmobiliaria?

— Otra gran pregunta. Al final, debemos buscar balances. Lo mismo pasa en la ciudad: si solo seguimos lo que dicta la especulación inmobiliaria, nos hará daño. Esto no significa que el desarrollo inmobiliario no sea importante; lo es, porque genera riqueza y oportunidades. Pero hay que equilibrarlo con las aspiraciones de la sociedad. El patrimonio nos identifica: nos sentimos parte de la Antigua, Tikal, el Centro Cívico, la Ciudad Universitaria o el Teatro Nacional.

Exponer a la sociedad a estas expresiones estéticas y culturales la hace más consciente, sensible y solidaria. Así construimos ciudades en beneficio de todos.

¿Cuál será el enfoque de su conferencia “Arquitecturas Modernas de Centroamérica”?

— Es muy importante para la región. La BAL, como todas las bienales, es un espacio para reflexionar sobre la arquitectura, en este caso latinoamericana. En esta ocasión invitaron a Costa Rica, y como curador a Michael Smith Masis, arquitecto costarricense. Él decidió ampliar la invitación a Centroamérica. Aprovechamos la oportunidad porque lamentablemente la región suele ser ignorada en estos espacios.

Por ejemplo, la última vez que el MoMA en Nueva York hizo una muestra de arquitectura latinoamericana, comenzó en México, pasó a Colombia y terminó en Argentina, sin incluir a Centroamérica. En esa ocasión, el Teatro Nacional participó con fotografías, pero no formó parte de la exposición.

La idea ahora es visibilizar que en Guatemala se produce arquitectura desde las culturas ancestrales, pasando por la colonia, la republicana, el Movimiento Moderno y la etapa contemporánea.

Esta es una oportunidad para mostrar expresiones modernas y contemporáneas centroamericanas. Hemos participado en la curaduría de estudios que representarán a Guatemala en el ámbito contemporáneo y también de expresiones modernas que nos representarán.

Esto se refleja en una publicación en que trabajamos con Mauricio Quiróz, Hans Ibelings y Andrés Fernández, publicada el año pasado, que registra las expresiones modernas desde Guatemala hasta Panamá.

En su momento, el aeropuerto La Aurora fue el más moderno de toda América Latina: el primero en tener mangas directas que conectaban del puente al avión. Guatemala no estaba siguiendo una moda, era parte de la vanguardia.

¿Qué aspectos de la arquitectura centroamericana aportan una visión distinta dentro del diálogo internacional sobre modernidad?

— En América Latina, el movimiento se internacionalizó y tuvo varias ramas. Una de las más importantes fue el Movimiento Moderno Internacional. El problema con este era que, como su nombre lo dice, era internacional. Todos los edificios eran iguales en cualquier parte del mundo: en Nueva Delhi, Buenos Aires, México, París o Nueva York.

En cambio, a mediados del siglo XX en América Latina comenzó un esfuerzo para que el movimiento tuviera un vínculo con nuestras raíces culturales. Lo vemos en México, por ejemplo, en Ciudad Universitaria con la integración plástica, y lo vemos también en Guatemala en el gran proyecto del Centro Cívico, con el hilo conductor de los murales de Carlos Mérida.

Luego se invitó a artistas jóvenes en ese momento a realizar todas las intervenciones y la integración plástica en los murales que hoy vemos en ese paisaje urbano nuevo y contemporáneo. Esa es la diferencia del movimiento moderno latinoamericano y guatemalteco en nuestro caso: Carlos Mérida inició con esa integración plástica cuando aún vivía en México. Bueno, él vivió siempre en México, pero lo trae a Guatemala y lo convierte en una expresión única.

Otro aspecto único es que ese hilo conductor cuenta la historia del pueblo de Guatemala, pero con un lenguaje más metafórico y no tan abstracto. En cambio, cuando vemos la integración plástica en Ciudad Universitaria —los parteluces de Rectoría (de la USAC) o los de Luis Díaz en la Biblioteca Central— hay más abstracción. ¿Por qué? Porque el Centro Cívico estaba orientado a la población en general, en un momento en el que el 90 % de la población era analfabeta y tampoco hablaba español como lengua materna.

Ellos tenían la sensibilidad para entender cuándo ser más metafóricos, como en el Centro Cívico, y cuándo ser más abstractos. Esto también marca diferencias entre la arquitectura del resto de América Latina y hace única a la arquitectura moderna guatemalteca.

Hablando de cuestiones “únicas”, este edificio lo es a nivel arquitectónico. ¿Cómo se vincula con todo lo que hemos conversado?

— Es importante porque arquitectos como Jorge Montes, Carlos Raúl Minondo, Roberto Aycinena, Carlos Asensio, entre otros, tuvieron que salir a estudiar fuera, ya que no existía una Facultad de Arquitectura en Guatemala. Regresaron con todas las ideas que se estaban desarrollando en el mundo en ese momento.

Hay que valorarlos por su capacidad de visualizar a Guatemala en un escenario moderno. Eran visionarios, porque todo lo que vemos aquí es totalmente disruptivo. Este edificio, por ejemplo, está girado a 30 grados con relación a la retícula de 90 del Centro Histórico. Eso ya es una disrupción: lo gira y dice: “aquí estoy yo”.

Es como el edificio Elma, que se coloca sobre el Portal del Comercio, también una disrupción. O el mismo Centro Cívico. Ellos no solo eran visionarios, sino también creativos y disruptivos. Trajeron muchas de esas tesis y las aplicaron aquí.

Por ejemplo, esta terraza jardín, que ahora la Municipalidad de Guatemala incluso premia con incentivos en construcción, ya existía en 1958 sin necesidad de ellos. Lo hacían simplemente para generar calidad espacial. El Movimiento Moderno nos dio en Guatemala la oportunidad de crear experiencias espaciales que iban más allá del racionalismo funcionalista, que caracteriza al Movimiento Moderno Tradicional.

Entendemos que esta es la primera terraza-jardín de todo Centroamérica…

— Todo lo que ellos hacían estaba introduciendo estas tesis modernas. Podemos ver terrazas de jardín en la Municipalidad, en el Banco de Guatemala, en el Crédito Hipotecario Nacional e incluso en el edificio de Rectoría de la Universidad de San Carlos, aunque ya no existe.

Eran conceptos que buscaban elevar la calidad espacial a partir de experiencias estéticas.

¿Qué mensaje le gustaría que el público europeo se lleve sobre el desarrollo arquitectónico de nuestra región?

— Lo importante es que el mundo escuche nuestra voz y la de estos territorios, porque realmente tenemos mucho que aportar. La arquitectura moderna en Centroamérica aún tiene mucho que dar.

Por ejemplo, que este edificio esté girado 30 grados no es solo una cuestión formal o estética, sino una adaptación a las condiciones climáticas. El sol lo impacta de cierta manera, y eso es parte de su diseño.

Tenemos mucho que aportar en el manejo de recursos, en la relación entre arquitectura y entorno físico, y en cómo ser más eficientes en el uso de energía. Aquí vemos elementos que contribuyen al control del impacto del sol, lo que evita la necesidad de aire acondicionado.

Esto también pasaba en muchos edificios modernos: eran más conscientes no solo con la cultura, sino también con el ambiente. En el Centro Cívico, por ejemplo, los murales están orientados al oriente y poniente porque cumplen una función utilitaria en el control solar y generan espacios más confortables.

¿Qué relevancia tiene hablar de arquitectura guatemalteca en relación con la herencia colonial e identidad propia?

— A esas expresiones del movimiento moderno se le llama regionalismo crítico, porque plantean esa actitud de crítica. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, que es moderno temporalmente —aunque no podamos clasificarlo estrictamente en una expresión específica—, nos sirve para ilustrar este punto.

La mente creativa de Efraín Recinos logró una edificación totalmente colonial, que rompe todos los vínculos coloniales y se convierte en una expresión única de la arquitectura guatemalteca.

Como he dicho en otras ocasiones, podemos percibirla como una especie de realismo mágico espacial. Por eso es tan acertado que se llame Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: él legó a la humanidad el realismo mágico en literatura, y Efraín Recinos legó esa misma esencia mágica, pero en el espacio, tanto interior como exterior.

Fotos: Diego Cabrera / República

Luis Enrique González

La Terminal se gobierna sola

1076 palabras | 4 minutos de lectura

En la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, justo donde la ciudad parece perder el control y ganar ritmo, se abre paso un mundo aparte: La Terminal. No es solo un mercado, es un universo con sus propias leyes, donde el Estado se diluye y el comercio manda.

Aunque oficialmente pertenece a la zona 4, su influencia se extiende hasta la zona 9, como si el bullicio y el movimiento no reconocieran fronteras. Llegar es fácil, pero moverse dentro es otra historia. Aquí, el desorden tiene lógica, y todos la entienden. Nadie se queja, nadie se sorprende. Es parte del trato.

La movilidad en La Terminal es una coreografía improvisada. Los autos se detienen en medio de la calle para comprar sobre la marcha, se estacionan en doble fila sin que nadie se moleste. No hay bocinazos desesperados ni gritos de impaciencia. Todos saben que quien llega, viene a lo mismo: a comprar o a vender.

Se estima que unos 3000 vehículos entran cada día, desde taxis cargados con bultos hasta tráileres que, contra toda lógica, logran maniobrar entre los estrechos pasajes. Pero el verdadero rey del transporte aquí es la carretilla de carga. Se desliza entre cajas, frutas, flores y sacos, como si conociera cada rincón del laberinto.

Las aceras, si alguna vez existieron, ya no están. Fueron tomadas por comerciantes que las convirtieron en vitrinas improvisadas. Toneles, madera, carbón, frutas: todo se exhibe sobre lo que alguna vez fue espacio peatonal. La Policía Municipal de Tránsito no entra. Su jurisdicción termina en los bordes del mercado. Aquí no hay cepos ni multas. Desde la calzada Atanasio Tzul se observa cómo las edificaciones se han extendido hacia la vía, ocupando carriles y obligando a los peatones a caminar sobre los restos de la línea del ferrocarril. Se calcula que unos 36 000 vehículos circulan a diario por los alrededores, y, sin embargo, el caos no paraliza: más bien, impulsa.

Cuando el mercado impone sus reglas

Hace 25 años, la Municipalidad intentó trasladar a los grandes vendedores a la Central de Mayoreo en zona 12. El intento fue a medias. Hubo enfrentamientos, pérdidas, y, al final, prevaleció la ley de La Terminal. Lo que comenzó como una terminal de buses se convirtió en el segundo mercado más grande de Centroamérica, y el de mayor venta entre los 23 que administra la comuna capitalina.

Dentro del mercado hay gasolineras, pero no para cargar combustible. Están ocupadas por buses que vienen del nororiente del país, especialmente de la Carretera a El Salvador. Cargan productos, descansan, se preparan para volver a salir.

El comercio aquí es músculo puro. Todo se mueve en efectivo. Las transacciones se hacen con palabras, con medidas que no están en ningún manual: la mano, la bolsa, la docena, el quintal, el canasto, la camionada. “Le cuesta 250 quetzales el canasto”, “la bolsa a 20”, “si se lleva la docena le sale más barato”. No hay calculadoras, pero sí mentes entrenadas en el arte del regateo. El orden existe, aunque no se vea. Si busca plátanos, hay un área para eso. Si busca carbón, encontrará una nube gris y hombres embolsando sin protección, con rostros ennegrecidos como mineros de otro mundo. Y sí, uno se pregunta: ¿para qué tanto carbón?

La abundancia es parte del paisaje. Sacos doblados, toneles apilados, madera por todas partes. Bancos, apenas uno dentro del mercado, aunque a pocas cuadras está la entidad financiera más grande del país. No hay cifras oficiales sobre cuánto dinero circula a diario, pero se sabe que la riqueza que sale de aquí moviliza millones en el área metropolitana.

La SAT tiene poco alcance. Aquí, los comerciantes parecen decir: “no los molestamos, no nos molesten”. Lo único que importa es comprar, vender, negociar. Familias enteras trabajan en sus negocios, cortan cocos, venden frutas, ropa, artículos para el hogar. Este es, probablemente, el mercado que nunca cierra. De madrugada llegan los mayoristas, y cuando los mercados abren, el producto ya está listo para surtir a los hogares de la capital y municipios cercanos.

La seguridad es otro fenómeno. Se respira tranquilidad. Todos están enfocados en trabajar. En años recientes, el sector se ganó la fama de tener su propia seguridad contra ladrones y extorsionistas. Aunque no se observó a vigilantes particulares, sí hay rótulos que advierten que los vendedores están organizados y que hay cámaras vigilando. Y es cierto, muchos negocios tienen cámaras. En dos horas de recorrido, apenas se vio a dos agentes de seguridad de mercados. Hay una subestación policial, pero parece que los comerciantes se bastan solos.

La plaza que nunca duerme

Dentro del mercado hay negocios que venden licor y sexoservidoras, pero también hay vigilancia. No se observó a nadie sospechoso. Al salir del área, la sensación de seguridad cambia. Afuera es otro mundo. Adentro, La Terminal es el mundo del efectivo, del gran proveedor de alimentos, del mercado que no duerme. Es un lugar tan cercano, pero tan alejado de las regulaciones estatales. Un espacio donde la ley se adapta a la necesidad, donde el caos es funcional, y donde miles de personas hacen que todo funcione, sin que nadie lo dirija oficialmente.

Y si uno se queda un poco más, empieza a notar los detalles que hacen de La Terminal un lugar único. El sonido constante de las carretillas, el grito de los vendedores ofreciendo sus productos, el olor a frutas frescas mezclado con el humo del carbón, todo forma parte de una sinfonía urbana que no se detiene. Aquí, el tiempo parece correr distinto. No hay relojes, pero todos saben cuándo llega el mayorista, cuándo hay que cargar, cuándo hay que vender. Los niños corren entre los puestos, algunos ayudan, otros juegan. Las mujeres negocian con destreza, los hombres cargan sin descanso. Hay una energía que vibra en cada esquina. Incluso los visitantes, al principio confundidos, terminan adaptándose. Aprenden a caminar entre los sacos, a esquivar las carretillas, a entender que aquí no se trata de comodidad, sino de eficiencia.

La Terminal es también resistencia. A las normas, a los intentos de reubicación, a las imposiciones externas. Es un espacio que se ha construido con trabajo, con historia, con comunidad. Y aunque no tenga aceras libres ni calles despejadas, tiene algo más valioso: vida. Una vida que late con fuerza, que se reinventa cada día, y que demuestra que el verdadero orden no siempre viene de arriba, sino de quienes lo viven desde adentro.

Rafael P. Palomo

Reelección presidencial indefinida: instrucciones del manual de Chávez y Ortega

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, aprobó el pasado jueves una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta medida, aprobada y ratificada la misma noche, incluye a El Salvador en una exclusiva lista de regímenes con reelección presidencial indefinida en América Latina, junto a e Venezuela y Nicaragua.

En Venezuela, la consolidación de la dictadura llegó con la eliminación de los límites de reelección en 2009, tras un referéndum impulsado por Chávez. Este cambio permitió su permanencia en el poder desde 1999 hasta su muerte en 2013 y la de Maduro hasta 2025. La cooptación del poder judicial (con aproximadamente un 90% de los jueces alineados al régimen) y el control del petróleo (95% de los ingresos de exportaciones) consolidaron un sistema clientelar que ha manipulado elecciones (2018, 2024) y reprimido protestas ciudadanas —con hasta 7 000 detenidos en 2024—.

En Nicaragua, Ortega eliminó los límites de reelección en 2014, respaldado por un Congreso controlado por el FSLN (79% de los escaños). Desde su regreso al poder en 2006, el régimen ha encarcelado a opositores (el 100% de los candidatos presidenciales rivales en 2021) y restringido medios, recibiendo una calificación de 19/100 en el Índice de Libertad de Freedom House en 2024.

En El Salvador, Bukele ha seguido un guion similar: en 2021, destituyó a magistrados independientes y colocó a sus aliados en la Sala de lo Constitucional, quienes reinterpretaron la constitución para permitir su reelección en 2024. La reforma del pasado jueves, aprobada por una supermayoría de 57 de 60 escaños, elimina las barreras restantes, consolidando su control total y permitiéndole reelegirse cuantas veces quiera.

El manual del poder perpetuo en América Latina

Estos procesos no solo perpetúan a gobernantes, sino que desmantelan los contrapesos democráticos. En Venezuela, Chávez usó el petróleo para financiar redes clientelares, especialmente con el Ejército, mientras que Maduro ha empeorado la situación, llegando a restringir los medios de comunicación que, actualmente, están hasta un 90% bajo control estatal.

En Nicaragua, Ortega y Rosario Murillo, ahora una diarquía formal, han eliminado la oposición, con 135 presos políticos. En El Salvador, Bukele ha encarcelado al 2% de la población adulta bajo su régimen de excepción, iniciado en 2022. La ley de “agentes extranjeros” de 2025, inspirada en Nicaragua, busca limitar ONG y medios independientes, como El Faro y Cristosal, que tuvieron que abandonar el país por la persecución del Estado.

Aunque Bukele goza de entre un 80-90% de aprobación por la reducción drástica de los homicidios, su popularidad facilita la erosión institucional, un patrón idéntico al de Chávez y Ortega. Las similitudes son estructurales: los tres líderes han explotado mayorías legislativas para reformar sus constituciones, cooptar las cortes y reprimir a la disidencia. Adicionalmente, la alianza de Bukele con EE. UU. bajo Trump, quien lo elogia, le ha blindado de la presión internacional, a diferencia de Venezuela y Nicaragua, sancionadas por Washington y prácticamente todo el mundo libre.

Aunque en El Salvador todavía existe la formalidad democrática de las elecciones, el sistema carece de cualquier otro mecanismo que permita considerarle ya una democracia.

Con una economía estancada (2.2% de crecimiento proyectado para 2025) y un 33% de pobreza, el descontento podría surgir, pero el régimen de excepción, con 81 000 detenciones, está diseñado para sofocarlo. Para el momento que pierda el abrumador apoyo popular —como también pasó con Chávez y Ortega—, las condiciones están ya establecidas para permanecer en el poder.

A diferencia de Venezuela y Nicaragua, El Salvador aún mantiene una imagen positiva para muchos a nivel internacional. Aunque en El Salvador todavía existe la formalidad democrática de las elecciones, el sistema carece de cualquier otro mecanismo que permita considerarle ya una democracia. Hoy en día, los regímenes autoritarios ya no se imponen por medio de tanques y golpes de Estado; lo hacen desde las urnas, infiltrando y destruyendo el sistema desde dentro. Así se hizo en Venezuela, en Nicaragua y, ahora, en El Salvador.

Lecturas de fin de semana:

Por: Ana González |  Por: María José Aresti |