- República Semanal

- Posts

- Exportar o vivir de remesas

Exportar o vivir de remesas

¡Buenos días!

Remesas: alivio familiar, desafío para la competitividad guatemalteca. Las remesas que llegan cada mes a Guatemala alivian a las familias, pero también debilitan la competitividad y limitan la inversión productiva. Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, advierte que redirigir estos recursos hacia fondos de inversión o proyectos estratégicos podría sostener el dinamismo exportador y revitalizar sectores en riesgo. La falta de infraestructura, altos costos energéticos y congestión portuaria refuerzan la urgencia de políticas públicas efectivas.

Esperando un hogar. Celeste, Clara y Cristina sueñan con crecer juntas en una familia que las ame. Como ellas, cientos de niños en Guatemala siguen esperando un hogar, mientras los procesos de adopción no avanzan al ritmo necesario. Aunque la adopción sigue siendo una opción, las críticas a la Ley de Adopciones continúan, evidenciando la urgencia de reformas que realmente garanticen el interés superior de la niñez.

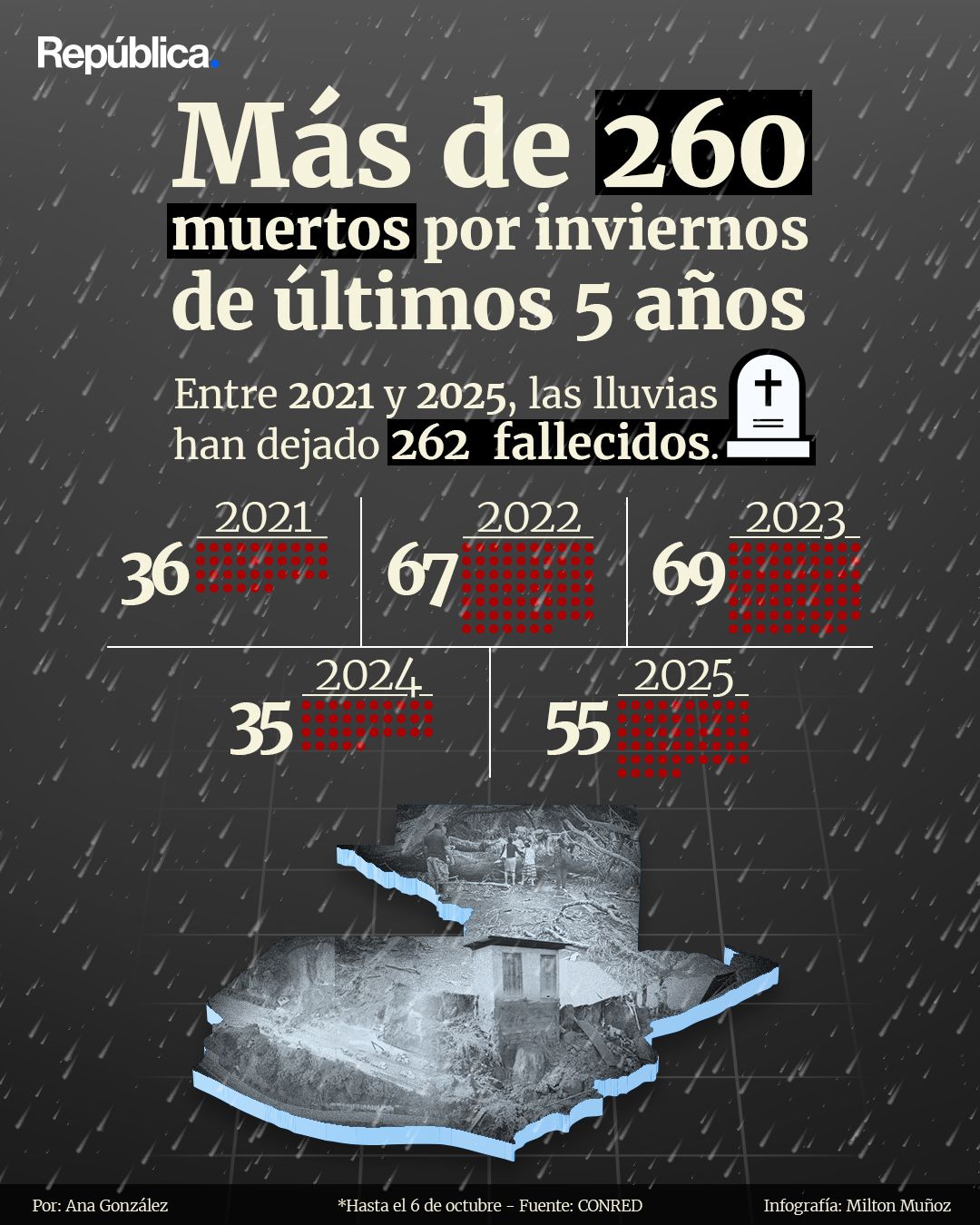

En cifras. Entre 2021 y 2025, las lluvias han dejado 262 fallecidos en Guatemala. Los datos de la CONRED muestran cómo cada invierno repite su impacto mortal en distintas regiones del país.

Hispanidad viva. Rafael P. Palomo analiza cómo el 12 de octubre marca el inicio de un proyecto civilizatorio que transformó América y Europa. Considera que rechazar la Hispanidad es ignorar un legado cultural y social que todavía une a más de 500 millones de personas.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT)

Francisco Ralda:

“Las remesas traen comodidad a la economía, pero debilitan la competitividad”

Por: Miguel Rodríguez

Las remesas que llegan cada mes a Guatemala son mucho más que dinero: son comodidad para las familias, pero también un espejo de las tensiones de la economía. Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT, advierte que estas transferencias, al alimentar el consumo, debilitan la competitividad y limitan la inversión productiva. Mientras el país enfrenta altos costos energéticos, infraestructura deficiente y políticas públicas insuficientes, Ralda plantea que redirigir las remesas hacia fondos de inversión o proyectos estratégicos podría convertirse en la clave para sostener el dinamismo exportador y reinventar sectores en riesgo.

¿Cómo han cambiado las exportaciones guatemaltecas en los últimos veinte años y qué hitos explican esa transformación estructural del modelo?

— Viendo hacia atrás, a principios de los 80, fue el momento en el que se generó un cambio radical en el modelo exportador, entonces hasta principios de los 80, el 75 % del valor de las exportaciones dependía de cuatro productos tradicionales: la carne, el azúcar, el banano y el café.

Se exportaban solamente USD 1300M, en la actualidad incluyendo servicios ya andamos alrededor de 18 000M. En este periodo de 40 años, el país pasó de exportar 149 productos, en una etapa posterior a la que mencionaba De esos, el 75 % eran los productos tradicionales, pero luego se sumaban otros 149 que representaban el 25 %. De esos 149 productos, hoy estamos exportando 4000. De 63 mercados pasamos a 147 mercados.

¿Cómo describiría el rol de AGEXPORT en esta evolución?

— Se desarrollaron herramientas para facilitar la exportación, como la ventanilla única para la exportación. Recuerdo que cuando exportábamos café, carne, era una romería. Ir a un ministerio, que le pusieran un sello, ir a otro a gestionar un trámite. Había en aquel entonces como 17 pasos en instituciones diversas, y entonces la ventanilla lo que hizo fue que consolidó que en un solo punto se gestionaran todos los permisos.

Eso posteriormente se digitalizó, también se creó COMBEX-IN para la aduana aérea. Esa fue una iniciativa de AGEXPORT que sigue vigente hasta la fecha, con muy buenos logros, entre muchas otras iniciativas.

¿Cómo valora el papel del sector público para promover exportaciones, considerando periodos y cambios normativos relevantes en Guatemala?

— Durante el periodo que estamos hablando, hubo una clara comprensión de que las exportaciones eran el camino para ubicar el desarrollo. Se generaron estos apoyos: el manejo de la ventanilla, se creó el CONAPEX, el Decreto 2989 y la Ley de Maquila.

Entre 1980 y el 2000, y tal vez hasta el 2015, hubo un apoyo importante a las exportaciones. Ya en el 2015, se cancelaron los beneficios del ISR al Decreto 2989, manteniéndose solamente los sectores de vestuario y textiles y los sectores de tecnología. A partir de ahí, no hemos visto ningún tipo de compromiso ni apoyo.

¿Se ha quitado valor a las exportaciones como guía de desarrollo nacional?

— El país es pequeño, por este tamaño los mercados internos son reducidos y el país para crecer necesita exportar, obligadamente.

Para que seamos considerados un país exportador, necesitamos que el 30 % del PIB provenga de las exportaciones. Hoy estamos en 17 %, muy lejos del ideal. Venimos de mejores tiempos porque a mediados de la década del 2010 llegamos a estar en 22 %, se ha ido perdiendo dinamismo. El sector privado necesita ser acompañado por el gobierno a través de políticas públicas para fomentar la actividad exportadora.

¿Cuál fue el momento más difícil reciente para el sector exportador y qué fricciones estructurales lo explican actualmente?

— La infraestructura y la corrupción han destruido el desarrollo a lo largo de muchas décadas. El país está colapsado en educación, salud, tenemos y lo que más nos está afectando: la infraestructura vial.

Estamos moviendo la carga a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Eso incrementa los costos logísticos muchísimo. El segundo gran problema que tenemos es la congestión de los puertos, los retrasos en el proceso de exportación. Digamos que a muchos exportadores nos toca movernos de puerto. Me ha tocado hacer exportaciones de Puerto Quetzal, que al no encontrar barcos, muevo la carga al Atlántico con costos altísimos.

Tercer factor que nos afecta es el tema de la electricidad, que tuvo un boom en generación y transmisión en la década del 2010. La energía llegó a valer nueve centavos el kilowatt, pero a mediados de la década del 2010 las inversiones en transmisión y en generación se pararon. Hoy tenemos un costo por kilowatt que está alrededor de los 20 centavos, el doble. Es mucho. Asimismo, tenemos problemas de disponibilidad de energía y de incapacidad de transmisión.

¿Qué otros retos se enfrentan?

— Guatemala tiene 25 años de tener un tipo de cambio que ronda entre GTQ 7.65 y 7.85. El quetzal se ha apreciado por lo menos 30 % en los últimos 15 años. Versus países con los que competimos. Esa pérdida de competitividad alrededor del tipo de cambio es dramática, es terrible, no se puede competir. Y el otro factor estructural es el aumento permanente del salario mínimo, que este año fue desmedido de un 10 %.

Tenemos falta de competitividad por el aumento de los aranceles. Tenemos un pacto verde que en Europa hace complicado hacer exportaciones al viejo continente. Y para rematarla tenemos un mercado chino cerrado.

Si no se cambian las políticas públicas que apoyan al sector exportador, vamos a ver desaparecer sectores de exportación que se crearon en los 90. Así como se desaparecieron las producciones de productos tradicionales.

¿Cómo evalúa recientes gobiernos en infraestructura, puertos y esfuerzos logísticos, incluyendo leyes y proyectos en curso?

— La nueva Ley de Infraestructura y la DIPP, aunque aún no vigentes, permiten multianualidad en la contratación y cuentan con financiamiento propio, incluyendo el 30 % de los saldos de caja y el 100 % del impuesto al combustible, facilitando la participación de empresas extranjeras en construcción.

Lo negativo es que quedó bajo el Ministerio de Comunicaciones en lugar de descentralizarse, contrario al espíritu de la ley y a la oposición del sector privado.

Hemos visto en el pasado que a grandes males, grandes remedios. La ley de electrificación cambió toda la matriz de electricidad. La ley de comunicaciones generó grandes cambios. Y esta ley, a la cual le apostamos los grandes cambios, tiene esa limitación de que se quedó dentro de la estructura del Ministerio de Comunicaciones, eso es grave.

En los puertos vemos la intervención del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en Puerto Quetzal. Esto generará un puerto con una contratación eficiente y transparente en la inversión. Esperamos que haya un trabajo similar en el puerto del Atlántico y que también nos traiga de vuelta el ferrocarril.

En electricidad estamos ante una licitación importante de generación y de transmisión, que esperemos que se concrete pronto. De igual forma, en la burocracia, las presiones del USTR para la negociación de los aranceles, han obligado a las instituciones públicas a que se conviertan en eficientes.

¿La falta de inversión en infraestructura responde a desinterés político o a incapacidad técnica operativa del Estado?

— Los procesos de contratación de obras son complicados. Tienen leyes que dificultan la ejecución, pero también creo que ha habido falta de cuadros técnicos. No han sabido hacer las licitaciones y se han caído. Hay una combinación de dificultades en ejecución y de falta de capacidad en los cuadros técnicos para ejecutar obra.

¿Cómo evalúa ProGuatemala y los esfuerzos para agilizar trámites empresariales, diferenciando atracción y facilitación de inversión?

— En la atracción de inversión extranjera, es la principal estrategia que el país debería hacer para lograr su crecimiento. Acelera el desarrollo, la generación de empleos, la generación de exportaciones. Es oportuno que el ministerio haya decidido una línea estratégica de montar una agencia de atracción de inversión.

Han hecho un esfuerzo importante en la cadena de chips. Nosotros también manejamos nuestra agencia de atracción de inversión extranjera que es uno de los pilares del programa de Guatemala No Se Detiene.

Dentro de nuestra estrategia general, apostamos a que en 10 años las exportaciones que provengan de IED sean de USD 5000M.

¿Qué impacto tuvo el DR-CAFTA en la dinámica exportadora del país y qué limitaciones observó hacia México?

— Yo creo que el CAFTA cumplió un papel en facilitar y promover la exportación a EE. UU., cosa que no pasó en México. Al vecino del sur le exportamos 4% porque hay mucha barrera no arancelaria. No dejan competir, es un gran mercado que siempre lo hemos tenido a la vista, pero nos ponen muchas barreras.

El tratado cumplió a medias. Fueron oportunidades que se capitalizaron por completo. Hubo más comercio de Estados Unidos hacia Guatemala. Vemos que el comercio global, la globalización, está terminando.

¿Qué pensó el “Liberation Day” y los aranceles, y cómo afectó eso a la competencia con México??

— La primera reacción fue de sorpresa al ver que teníamos un arancel del 10 %. Luego vino una etapa de preocupación porque encontramos que México tenía arancel cero.

Identificamos que muchísimos productos Guatemala competían con productos mexicanos. Eso provocó que el comprador americano le trasladaría el pago del arancel al exportador. Hubo ahí una distorsión del significado del arancel porque el arancel graba al importador y se le traslada al consumidor.

¿Qué escenarios vislumbran con el USTR y la negociación en Washington sobre el arancel aplicado recientemente?

— Hemos estado acompañando al Ministerio de Economía, al Ministerio de Relaciones Exteriores en sus visitas a Washington. Es una negociación de gobierno a gobierno que la lidera la Ministra de Economía en donde hay firmado un convenio de confidencialidad.

La posición de Guatemala es mantener la negociación de CAFTA. Aquí no hemos entrado a un proceso de negociar partidas, sino que se está solicitando que se mantengan los beneficios generales del CAFTA, tal y como lo tiene México. Entonces esa es la posición del gobierno, esa es la posición que nosotros conocemos.

¿Se puede negociar regionalmente de nuevo o solo bilateralmente?

— Desde el principio se determinó de que Estados Unidos no quería negociar regionalmente. Entonces esos mensajes fueron recibidos muy claramente por los diferentes países. Y entonces no hubo un intento de regresar en grupo a negociar el CAFTA. No se vio esa ventana de negociación regional.

¿Vivimos el ascenso de China y el descenso de EE. UU.?

— Definitivamente sí, el único que lo está resistiendo, es el presidente Trump. Y la reacción a todo lo que está haciendo es el reflejo, de una reacción de no aceptación a que la potencia se está colapsando. EE. UU tiene problemas muy grandes de deuda, se está defendiendo ante su falta de competitividad con sanciones y tarifas.

Entonces, la verdad que los que estamos fuera de ese conflicto recibimos también los golpes. China también está siendo afectada por aranceles en sus importaciones a Estados Unidos y tiene rebalsados al resto de los países con sus exportaciones.

¿Qué puede hacer Guatemala ante la avalancha de productos chinos sin abandonar la vocación aperturista tradicional?

— Básicamente, lo que están haciendo todos los países: sus barreras de acceso, subir los aranceles. En AGEXPORT hemos sido, promotores de libre comercio, no promovemos el proteccionismo, pero lo que están haciendo los países es protegerse.

¿Debe Guatemala mirar a CARICOM, Canadá y República Dominicana ahora como mercados prioritarios de diversificación comercial?

— Son objetivos de una estrategia de diversificación de mercados. Aquí hay una actividad muy fuerte orientada hacia los mercados de CARICOM y también de Canadá. Están en la agenda estratégica y se está trabajando.

La inteligencia de mercados en desarrollo, hay acercamientos con contactos comerciales. Están en la mira.

¿La doble tributación con México dinamizaría comercio y atracción de inversión, pese a barreras no arancelarias y escalas distintas?

— Con México hay barreras no arancelarias y de capacidad competitiva. Cualquier industria guatemalteca que quiera competir a México se va a encontrar con empresas que son 20 veces más grandes, ¿verdad?

Estamos considerando hacer un estudio de los clústeres mexicanos para estudiar cuáles pueden significar una derrama para atraer inversión. Ellos no tienen bodegas, ni capital humano y tampoco agua. Una estrategia podría ser como pegarse algunos de sus clústeres.

¿Cuál ha sido el aporte de la familia Ralda en la Costa Sur y cómo afrontaron los ciclos de destrucción sectorial?

— La familia viene de una generación de agroindustria tradicional. Nos dedicamos a cultivos de exportación tradicionales como la citronela. Ese fue el primer cultivo de la familia. Desde la Costa Sur, Guatemala llegó a ser el productor más importante de esta y té de limón del mundo. En ese entonces existía la Asociación de Productores de Aceites Esenciales. Con el tiempo ese cultivo se desapareció. Hoy en el país no hay más de 500 hectáreas sembradas de estos aceites.

¿Por qué desaparecieron estos sectores?

— Estos sectores desaparecieron por falta de competitividad. Mi abuelo fue el mayor productor de citronela de Guatemala y del mundo, y la familia inició en 1921. A lo largo de los años hemos hecho esfuerzos de transformación para mantener los negocios frente a la pérdida de competitividad, y hoy mi hijo, cuarta generación, ya está involucrado. Guatemala promovió la creación de la Asociación de Productores de Aceites Esenciales de Taiwán, siendo un competidor importante y buscando organizar el mercado.

Posteriormente, desaparecieron otros sectores como el algodón, que pasó de sembrar entre 10 y 12 mil hectáreas a menos de 500, y el ganado en la Costa Sur, que se trasladó al norte perdiéndose en la región. Incluso el café, que hace 20-25 años se producía mayoritariamente en la Costa Sur, cambió radicalmente su distribución, afectando a pequeños productores en zonas altas y modificando por completo el panorama productivo que conocimos, lo cual lamento profundamente.

¿Cómo reinventarse cuando su negocio se está destruyendo?

— Nuestra preocupación empresarial es esa, cómo nos transformamos para sobrevivir a esa destrucción. La preocupación gremial es que estamos viendo que se está repitiendo esa historia en los nuevos sectores de exportación y que si no hacemos nada, en 20 años vamos a estar contando la misma historia. De que aquí alguna vez hubo arbeja china, vegetales, frutas...

Yo lo estoy viendo, porque ya lo viví. Hay que visibilizar esta problemática tan grande porque no se le está poniendo atención. En AGEXPORT somos optimistas porque es nuestra labor impulsar las exportaciones, pero las dificultades son sumamente grandes.

¿Qué pronóstico hace sobre remesas, tipo de cambio y competitividad, y qué uso alternativo propone para estabilizar la economía?

— Las remesas traen comodidad a la economía, pero debilitan la competitividad. Hay que buscar soluciones creativas, utilizar las remesas en programas de inversión o en un fondo soberano. Incluso diseñar mecanismos de inversión para que las remesas no entren a la economía sino que puedan ser invertidas en otro lado. Depender solo de remesas limita el desarrollo.

Con todo, el tipo de cambio no va a soportar. Así no puede competir, no hay productividad que soporte, tampoco eficiencia que permita competir. Es muy preocupante y agradezco el espacio que nos dan, sobre todo, para poder visibilizar esa gran preocupación.

Fotos: Diego Cabrera / República

Ana González

Infancias detenidas: cuando el hogar tarda en llegar

780 palabras | 4 minutos de lectura

Celeste, Clara y Cristina tienen 5, 9 y 12 años. Comparten una historia marcada por la esperanza y la espera. Son hermanas y, desde hace un año, aguardan la oportunidad de ser adoptadas. Su mayor deseo no es tener juguetes nuevos o una casa grande, sino algo más profundo: permanecer juntas en una familia que las quiera y las cuide.

En 2024, un juez de niñez las declaró adoptables, luego de confirmar que no existía ningún recurso familiar idóneo para hacerse cargo de ellas. Se intentó ubicar a familiares cercanos, pero ninguno cumplía con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar. Desde entonces, las tres viven bajo abrigo temporal en hogares de protección, como muchos otros niños y niñas que esperan una segunda oportunidad.

Actualmente, en Guatemala hay 400 menores declarados adoptables. De ellos, 177 forman parte del grupo de adopciones prioritarias, dentro del cual están Celeste, Clara y Cristina. Este grupo incluye a niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, niños con discapacidad o con condiciones médicas que requieren atención especial.

Sin embargo, el camino hacia una adopción para ellos es cuesta arriba. Según datos del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), solo el 3% de las familias interesadas en adoptar muestran disposición a recibir a un niño o niña dentro de este grupo. La mayoría busca a menores de tres años, “saludables” y, en muchos casos, de preferencia niñas.

“Muchas familias llegan con la idea de adoptar a un niño pequeño, pero la realidad es que los niños que esperan no encajan en ese ideal. Tenemos niños reales, con historias reales, que necesitan amor y estabilidad”, señala Estuardo Mejicano, director general del CNA.

La distancia entre las expectativas de las familias y las verdaderas necesidades de los menores genera una brecha que se traduce en esperas prolongadas y en infancias que transcurren dentro de instituciones. Según el CNA, 86 familias han sido declaradas idóneas, pero muchas no logran dar el paso hacia una adopción prioritaria.

Aun así, cuando una familia decide abrirse a esa posibilidad, el proceso puede ser ágil, según las autoridades. Si alcanza la idoneidad, el niño, niña o grupo de hermanos puede integrarse a su nuevo hogar en menos de tres meses, dependiendo del caso. De enero a octubre de 2025, 75 adopciones se han concretado en Guatemala, y cada año, en promedio, unos 100 niños logran integrarse a una nueva familia.

Detrás de cada cifra hay una historia detenida en el tiempo. Los hogares de abrigo intentan ofrecer refugio, educación y cuidado, pero no reemplazan el calor de una familia. Cada cumpleaños, cada logro escolar o cada noche silenciosa son recordatorios de que el afecto familiar no tiene sustituto.

El CNA busca acompañar a quienes, por distintas razones, no logran ser adoptados antes de cumplir la mayoría de edad. Para ellos se elaboran “Proyectos y Planes de Vida”, con el fin de preparar su transición hacia la vida adulta. “Queremos que puedan proyectarse al futuro con autonomía, de acuerdo con sus fortalezas e intereses, y que no se sientan solos al cumplir los 18 años”, explica Mejicano.

Sin embargo, estos programas son paliativos a una situación estructural: que todo niño debería crecer en una familia. No basta con protegerlos; hay que garantizarles el derecho a pertenecer.

¿La ley necesita revisión?

El sistema de adopciones en Guatemala cambió por completo con la Ley de Adopciones de 2007, que sustituyó el modelo notarial por un esquema más controlado por el Estado. Antes de la reforma, el país era uno de los principales emisores de adopciones internacionales: más de cuatro mil menores al año encontraban familia, sobre todo en Estados Unidos.

Las denuncias por falta de supervisión y posibles abusos llevaron a crear el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y a imponer un marco legal más estricto.

Un estudio del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), publicado en 2020, señala que la reforma alargó los procesos, reduciendo drásticamente el número de adopciones. Aunque reconoce que se corrigieron irregularidades, el documento advierte que el sistema actual “ha favorecido más a la burocracia estatal que a los niños”.

“Parece que la nueva norma no ha contribuido a una verdadera protección de los niños, aunque ha servido para engrosar la administración pública y crear un sinfín de instituciones y organizaciones públicas para gestionar el proceso”.

El análisis de la UFM plantea revisar la ley y simplificar los trámites para devolver el enfoque al bienestar infantil. Mientras historias como las de Celeste, Clara y Cristina esperan su final feliz, el informe recuerda que el derecho a una familia no debería ser un privilegio, sino una realidad para cada niño que aún sueña con un hogar.

UN MENSAJE DE JCDECAUX

La creatividad centroamericana toma las calles con los Premios JCDecaux 2025

Imagine que un cartel en la ciudad no solo anuncia un producto, sino que se convierte en una experiencia capaz de captar su atención, invitarle a reflexionar e incluso conectarse con sus redes sociales. Eso es lo que promueven los Premios JCDecaux, un certamen internacional que llegó por primera vez a Guatemala para reconocer lo mejor de la publicidad exterior en Centroamérica.

JCDecaux, fundada en 1964, es líder mundial en publicidad urbana. Presente en más de 80 países, combina creatividad, innovación y sostenibilidad, transformando la publicidad en experiencias que conectan con las personas.

Nacidos en España hace 22 años, los premios se han consolidado como referentes globales de innovación y excelencia, destacando campañas que no solo venden, sino que inspiran, generan impacto emocional y ofrecen oportunidades a nuevos talentos. Las campañas ganadoras de Guatemala, El Salvador y Honduras ya están inscritas en la categoría Iberoamérica 2026 en Madrid, lo que abre la puerta a una proyección internacional.

JCDecaux promueve la sostenibilidad: 47 % de energía verde, 75 % de carteles reciclados y pantallas LED de bajo consumo. El debut en Guatemala marca el inicio de un camino para ampliar la huella creativa regional y transformar la manera en que las marcas se comunican con las ciudades, las audiencias y los consumidores.

• Continúe la lectura aquí.

Rafael P. Palomo

La hispanidad, una bandera que debemos abrazar y nunca despreciar

El 12 de octubre suele despertar pasiones cruzadas. Para algunos, es “el día de la raza”; para otros, una fecha de duelo que recuerda el inicio del supuesto genocidio indígena. Pero más allá de los mitos modernos, lo que conmemoramos no es un acto de conquista brutal. Esta lectura distorsiona la historia y mutila el sentido profundo de lo que en verdad ocurrió: el inicio del mayor proyecto civilizatorio y cultural de la historia occidental: la Hispanidad.

La leyenda negra, elaborada en los siglos XVI y XVII por los rivales imperiales de España, fue una maquinaria propagandística que sirvió a intereses políticos, religiosos y económicos. Pintó a los españoles como crueles, fanáticos y explotadores, justificando así la expansión británica, francesa y neerlandesa bajo el supuesto manto de la civilización. Su eco, sin embargo, no se apagó con los siglos. En América Latina, encontró terreno fértil en las narrativas indigenistas y populistas que, incapaces de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos, culpan a un pasado remoto de todos sus males. En España, en cambio, ha germinado en una culpa postimperial que reniega de su propia historia. Ambos extremos olvidan que no fue solo una conquista política, sino también un proceso de fusión cultural, religiosa y lingüística sin precedentes.

La empresa americana de España fue, con todos sus errores y sombras, una obra civilizatoria. En pocas décadas, los territorios descubiertos se llenaron de ciudades, universidades, hospitales, templos y cabildos. Se introdujo el derecho romano, la lengua castellana, el calendario, la moneda, la agricultura organizada y la imprenta. Se estableció una red de comercio y de comunicación que unió tres continentes bajo un mismo orden político. Ninguna otra potencia europea intentó algo semejante. Donde los británicos y franceses erigieron colonias extractivas y segregacionistas, los españoles construyeron una sociedad mestiza y cristiana.

A diferencia del modelo anglosajón, que expulsó o aniquiló a las poblaciones nativas, España las integró, las evangelizó y las reconoció jurídicamente como parte del imperio. Las Leyes de Indias de 1680 no fueron perfectas, pero expresaron un principio radical para la época: que los indígenas eran súbditos de la Corona con derechos protegidos por el mismo monarca. La controversia de Valladolid, en la que el fray Bartolomé de las Casas defendió la dignidad de los pueblos americanos, no tiene paralelo en ningún otro proceso colonial. Ni Francia debatió la humanidad de los africanos, ni Inglaterra reconoció a los nativos como iguales ante la ley. En la América hispana, en cambio, el mestizaje no fue una anomalía, sino el cimiento de una nueva identidad.

Esa identidad hispánica es, precisamente, lo que hoy muchos niegan o desprecian. Se habla del “trauma colonial” con los mismos clichés del siglo XIX, sin advertir que sin España no existirían ni México ni Guatemala, ni Perú ni Colombia. No existiría la lengua que nos une, ni la fe que dio sentido a nuestras instituciones, ni el derecho que todavía estructura nuestros códigos. A partir de esa cultura hispana, América creó sus propias formas, su literatura, su música, su arte y su política. La grandeza del continente no se explica a pesar de España, sino a partir de España.

La hispanidad frente al espejo del presente

La hispanidad, entonces, no es un recuerdo imperial, sino una comunidad viva que atraviesa océanos y siglos. Es un espacio espiritual y cultural en el que más de quinientos millones de personas comparten una lengua, una visión del mundo y una historia común. Rechazarla en nombre del resentimiento es un acto de mutilación cultural. En tiempos en los que la fragmentación, la polarización y el revisionismo amenazan con borrar los vínculos que nos sostienen, reivindicar la hispanidad es un gesto de reconciliación y de orgullo.

Desde España, sería un error seguir avergonzándose de un pasado que, con todos sus claroscuros, dio forma a medio planeta. Desde América, lo sería seguir cultivando la narrativa victimista que reduce cinco siglos de historia a una caricatura de opresores y oprimidos. En ambos lados del Atlántico, hemos caído en la trampa de la leyenda negra: vernos con desconfianza, desprecio o paternalismo, en lugar de reconocernos como ramas de un mismo tronco.

La hispanidad no fue un accidente histórico, sino un proyecto civilizatorio que unió pueblos, lenguas y credos bajo una misma cosmovisión. Fue —y sigue siendo— una comunidad de cultura y de destino. Este 12 de octubre no se debe pedir perdón ni lamentarse por ella, sino celebrarla. Lo que comenzó aquel día de 1492 no fue el fin de una civilización, sino el nacimiento de una nueva y mejor. Y su legado, lejos de ser una carga, es una herencia que nos une, nos define y nos hace, en lo más profundo, parte de un mismo mundo.