- República Semanal

- Posts

- El niño que ya juega en La Mayor

El niño que ya juega en La Mayor

¡Buenos días!

Federico Cordero: 15 años y un debut inolvidable. El joven mediocampista recién estrenado en la Liga Mayor relata cómo vivió su primer partido, entre nervios y emoción. Habla de la influencia de su familia, la exigencia diaria y el sueño de llegar a lo más alto. Una promesa que empieza a escribir su propia historia.

El laboratorio donde la droga habla. En un espacio discreto de la zona 6, cada muestra incautada se somete a pruebas químicas que la transforman en evidencia judicial. Allí, los reactivos y microscopios sustituyen a los interrogatorios, y el color en un tubo puede decidir el rumbo de un caso. Ciencia y justicia se encuentran en cada dictamen.

Soberanía: el escudo de la república. Alejandro Palmieri analiza cómo en un mundo globalizado, la soberanía nacional sigue siendo el eje que sostiene la democracia. No se trata de aislarse, sino de garantizar que decisiones como elecciones y nombramientos clave pertenezcan únicamente a los guatemaltecos. Sin este principio, la república pierde legitimidad y autonomía frente a intereses externos.

JUGADOR DE AURORA F.C.

Federico Cordero: donde el patio de juego se volvió estadio

Por: María José Aresti

El ambiente que rodea a Federico Cordero está marcado por el fútbol. Basta mirar hacia el jardín para descubrirlo: dos porterías cuentan su historia. La más pequeña, vencida por el tiempo, es aquella que le permitió soñar con partidos reales. Otra más grande, instalada después, refleja la seriedad de sus entrenamientos. Ese escenario lo ha visto transformarse, hasta llegar al día en que, con solo 15 años, debutó en la Liga Mayor de Guatemala.

Adentro, en una mesa, se apilan camisetas de diferentes tallas. Algunas tan diminutas que le hacen recordar cuando apenas tenía fuerza para empujar la pelota. Son parte de una colección que lo acompaña desde siempre. La escena completa no deja duda: es una casa que respira fútbol.

Durante la conversación, Federico sonríe todo el tiempo, pero mueve sus manos de manera inquieta, como si en cualquier momento fuera a tomar una pelota. Los nervios lo acompañan, pero nunca le roban la claridad con la que habla de su objetivo: ser futbolista profesional.

El recuerdo de sus inicios es inmediato. Desde los dos años jugaba con el balón: “De chiquito lo que quería era jugar fútbol, era mi sueño”, afirma, sin perder la sonrisa. Ese sueño lo llevó a una academia de fútbol, donde Paulo César Motta —experimentado guardameta guatemalteco— lo invitó a unas pruebas para integrarse a la sub-15 de Aurora. En 2023, comenzó un camino que pronto se aceleraría.

“Nunca pensé que esto iba a pasar tan rápido”, admite sobre su salto al primer equipo. Lo soñaba, pero no lo veía posible tan pronto. Desde entonces todo corrió con la velocidad de un contragolpe.

El técnico costarricense, Saúl Phillips, juega un papel importante. No solo lo hizo debutar, también ha sido un acompañamiento dentro y fuera de la cancha para acoplarse con confianza al camerino mayor y no sentirse como un desconocido.

La escena que cualquier niño imagina, pero pocos viven tan temprano, llegó el 7 de septiembre: con 15 años y 13 días, su nombre quedó en la historia del fútbol nacional como uno de los debuts más jóvenes en la historia. Aunque había calentado, no estaba seguro de si entraría.

Cuando su técnico le dio la señal, la adrenalina tomó el mando. “Estaba nervioso, pero feliz también”, recuerda. Entró en el minuto 90+2, consciente de que podía ser un instante fugaz pero eterno.

Había pensado en qué pasaría si recibía la pelota, pero cuando la tuvo, en su mente solo existía el partido. La magnitud del momento lo golpeó después. Sus compañeros lo rodearon con felicitaciones. “Somos un grupo muy unido”, repite, agradecido.

En las gradas lo observaban sus abuelos, Horacio Cordero y Omar “Bocha” Sanzogni. Dos nombres que pesan en el fútbol guatemalteco. Horacio levantó títulos con Municipal desde el banquillo y dejó huella como formador de varias generaciones; Omar “Bocha” fue un volante fino que vistió la camiseta de Aurora y de otros clubes con jerarquía. Federico sabe que esa historia lo precede, y que cada paso suyo inevitablemente se mira a la luz de ese pasado.

Él asume con orgullo portar esos apellidos. Es motivo de alegría, no de presión. “Ellos tienen su historia, yo quiero hacer la mía”, dice. Y mientras habla de ellos, suele buscar con la mirada a su padre como si buscara su complicidad silenciosa.

El fútbol, en su vida, no es solo pasión; es también herencia. Con su papá conversa después de cada partido. Si juega mal, recibe correcciones; si juega bien, reconocimiento. A la exigencia se suman los valores que considera su guía: respeto, responsabilidad y disciplina de llegar siempre puntual a los entrenos.

Incluso la posición que ocupa en la cancha parece heredada por la familia. Desde niño lo ubicaron en el mediocentro ofensivo, “Me gusta jugar ahí porque la pelota siempre está. En el medio se arma todo”, cuenta, mientras, con un balón ya entre sus pies, hace pequeñas técnicas. Los nervios se disipan, porque aquí se mueve con naturalidad.

En ese rol también encuentra inspiración en referentes cercanos. Entre los nombres nacionales que lo motivan menciona a José Manuel “Moyo” Contreras, el mediocampista que jugó en Argentina y que le demuestra que desde Guatemala también se puede.

Los anhelos, sin embargo, apuntan más lejos. Quiere jugar en la élite mundial, aunque lo dice con calma, sin obsesión. También quiere figurar en una Selección. Puede hacerlo por Guatemala o Argentina. “Representar un país es el sueño de cualquier futbolista. En Guatemala sería mucha alegría poder ir a un primer mundial”.

Pero entonces la conversación regresa a su realidad más inmediata y uno recuerda que todavía es un joven de 15 años. Entre sueños de estadios y mundiales, su día a día transcurre entre cuadernos, entrenamientos y tareas por la noche. “Si no es con el fútbol, el estudio es lo que te da futuro”, afirma, como si llevara esa frase grabada.

Cuando logra un respiro, le gusta tomar el control de su consola y jugar al FIFA. A su edad, cada frase suena como un anticipo, cada gesto como una promesa. Ya probó el vértigo de un estadio lleno y la calma de una tarde cualquiera frente al PlayStation. Vive en esa frontera entre la infancia que se va y la carrera profesional que asoma.

Pese a todo lo vivido, asegura que “no cambio nada”, sigue siendo el mismo. Sus padres, orgullosos, le recuerdan que el esfuerzo no termina con un primer partido. Él lo resume con claridad: si pudiera hablar con su niño de 10 años, le diría que no deje de soñar, porque los sueños se cumplen.

A los adultos les deja un recordatorio igual de contundente: crean en los jóvenes, incluso cuando sus metas parezcan imposibles. “Es más duro hacer algo a la fuerza que hacer lo que uno ama”, reflexiona. A los niños, en cambio, les pide algo mucho más simple para este 1 de octubre: “Disfruten, porque ser niño es lo mejor”.

Federico sonríe otra vez, mueve sus manos con nervios de adolescente y habla con la sencillez de quien recién empieza. Tiene 15 años, apellidos históricos y un futuro que lo espera. La suya es la historia de un niño que se atrevió a soñar… y se encontró jugando en un estadio de adultos.

Fotos: Diego Cabrera / República

Glenda Sánchez

El juicio invisible: la ciencia que condena al traficante

954 palabras | 5 minutos de lectura

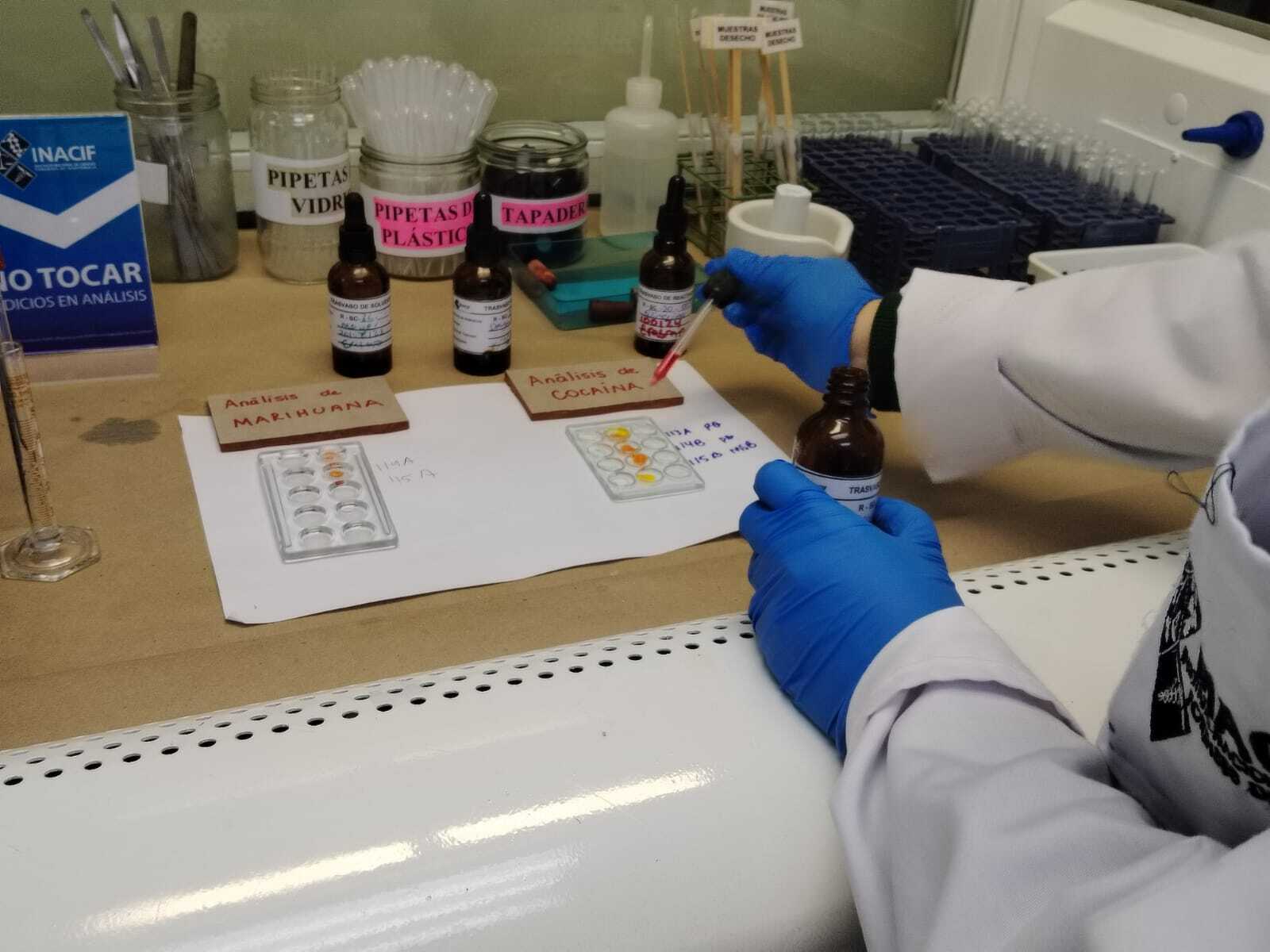

El turquesa de un reactivo puede decidir el futuro de un caso. Esa escena, repetida en la televisión con Alerta Aeropuerto, cobra vida en un laboratorio oculto en la zona 6 de la capital. Allí, entre tubos de ensayo y microscopios, cada polvo y cada hierba revelan su verdadera identidad. En ese recinto, la droga deja de ser objeto y se convierte en sospechosa.

El programa coincidió con un episodio que levantó sospechas. En marzo de 2023, bajo la administración de Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación, se anunció la histórica incautación de posible fentanilo. El hallazgo agitó titulares y discursos. Sin embargo, meses después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó un falso negativo.

La pregunta quedó abierta: ¿qué ocurre con cada incautación? ¿Dónde se abre la bolsa, dónde se mide el polvo, dónde se pinta de violeta el reactivo? La respuesta llegó hasta la 16 avenida de la zona 6, en las instalaciones de la antigua Academia de la Policía Nacional Civil. Allí funciona el Laboratorio de Sustancias Controladas del INACIF, un lugar discreto pero decisivo.

La cita estaba fijada a las ocho de la mañana. El frío todavía cubría el complejo. Un policía custodiaba la entrada del laboratorio, cuyas puertas aún permanecían cerradas. Minutos después empezaron a llegar, uno a uno, los técnicos, peritos y personal administrativo. Así arrancó la jornada ese día.

Pasados cinco minutos, el mismo agente empezó a sacar una mesa y varias sillas frente a las oficinas del laboratorio. Las colocó justo debajo del techo de lámina, frente a la sede. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que tensó el aire: —¿Sabe si vendrá el juez para sacar todo el equipo?.

La duda apenas alcanzó a instalarse cuando apareció Ruth García, jefa de los Laboratorios de Criminalística. Sonriente y ligera en su andar, saludó con un “buenos días” y se excusó por la demora. Fue la señal de que el recorrido estaba por comenzar. Ella confirmó la llegada del juez. El agente agilizó la instalación del equipo, para dar vida a una sala judicial improvisada bajo el techado de lámina.

En simultáneo, García explicó las indicaciones a la periodista presente. Antes, los protocolos: anotar datos personales, recibir guantes, mascarilla y bata. En el patio ya se reunían fiscales del MP, policías, jueces y defensores públicos. Todo estaba listo para la audiencia.

El juez inició con la verificación de las partes. El fiscal presentó la evidencia: un sobre sellado con distintivo del MP y cinta amarilla. Dentro había ocho recipientes con polvo blanco —colmillos, como se conocen en la jerga— y cuatro bolsas con marihuana. El juez ordenó que todos observaran de cerca.

—Es fundamental que todos vean la evidencia en su estado original —señaló el juez con tono solemne, mientras inspeccionaba los recipientes en la mesa.

Un pasillo angosto conducía hacia el laboratorio. Un escritorio mal acomodado estrechaba aún más el camino. Antes de ingresar, verificaron que todos lleváramos el equipo de protección.

Dentro, la escena parecía salida de una novela policial: microscopios sobre mesas rectangulares, frascos de vidrio oscuro, pipetas de cristal y un rótulo que advertía “Desechos químicos”. En la esquina, un técnico con bata blanca y guantes azules se preparaba para iniciar.

—Vamos a empezar con la marihuana. Aquí lo primero es observar las características botánicas —explicó mientras acomodaba la muestra bajo el microscopio.

El corazón del análisis: donde la evidencia habla

En la pantalla aparecieron las características principales de la planta: línea y punto, como una huella dactilar. La observación bastaba para reconocerla, pero el procedimiento exigía más.

El técnico dividió la muestra en pequeños contenedores y aplicó reactivos químicos. Sobre la placa, el verde se transformó en púrpura. El color encendió la confirmación: cannabinoides.

—Si el color se transfiere al solvente, ya no hay duda: es marihuana —explicó mientras agitaba suavemente el tubo de ensayo.

Después siguió la cocaína. Tubos de ensayo, espectrofotometría ultravioleta, cromatografía de gases. Cada aparato tenía su propio lenguaje para traducir un polvo blanco en certeza judicial.

—Los reactivos para cocaína no son los mismos que para marihuana. Aquí cada sustancia tiene su propio lenguaje químico —aclaró el técnico sin apartar la mirada del microscopio.

La droga, como acusada, enfrentaba el escrutinio de la ciencia. Cada prueba era un interrogatorio químico. Cada color, una respuesta.

Los resultados no se quedan en el laboratorio. Se convierten en informes oficiales, anticipos de prueba que los jueces aceptan en tribunales, según la Ley de Narcoactividad.

—El dictamen que sale de aquí puede definir una sentencia —comentó un fiscal mientras tomaba nota.

Entre enero y diciembre de 2024, el INACIF recibió 1,497 solicitudes de análisis. De ellas, 1,293 terminaron en dictamen, con una eficiencia del 92 por ciento. La mayoría fueron marihuana y cocaína.

En una sala contigua, una máquina almacena una base de datos de sustancias. —Es como una huella digital. El sistema compara y nos dice a qué se parece lo que estamos analizando —explicó un perito mientras mostraba la pantalla.

Tras tres horas de recorrido, el juez aún continuaba con las peticiones. Mientras tanto, los técnicos del INACIF elaboraban los informes de las muestras de cocaína y marihuana. Las batas blancas regresaron a los percheros. Los guantes azules terminaron en el contenedor de desechos químicos.

Al salir del laboratorio, comprendí que lo que en televisión aparece como una frase repetida y un color en un tubo, aquí se traduce en verdad judicial.

—Lo que hacemos no es espectáculo, es ciencia para la justicia —me dijo uno de los técnicos antes de cerrar la puerta.

Cada incautación pasa por un laboratorio donde microscopios y reactivos transforman los polvos y plantas en evidencia confiable. Lo que antes era sospecha se convierte en datos precisos que respaldan las decisiones judiciales, mostrando cómo la ciencia sostiene el trabajo de la justicia.

UN MENSAJE DE BANCO CUSCATLÁN

La apuesta dorada

Guatemala abre un nuevo capítulo en su historia financiera con el inicio de operaciones del Banco Cuscatlán. Con operaciones exitosas en El Salvador y Honduras, el grupo busca posicionarse en un mercado que demanda innovación, cercanía y confianza en sus instituciones bancarias.

Qué destacar. La adquisición de Banco Inmobiliario abre paso a una transformación inmediata, con infraestructura de 48 agencias y 31 agentes bancarios, respaldada por la red 5B de más de 2700 cajeros automáticos en todo el país.

La apuesta incluye fortalecer banca de personas y PYME, segmentos clave para el dinamismo económico nacional, con servicios digitales que reduzcan costos y promuevan inclusión financiera sin depender de la burocracia estatal.

Federico Nasser, presidente de Inversiones Cuscatlán, enfatizó que creen “en Guatemala y en Centroamérica”. Resaltan un modelo centrado en innovación, sostenibilidad y crecimiento de largo plazo, con foco en el cliente como motor de desarrollo económico.

Lo que sigue. Este nuevo capítulo representa una oportunidad para ampliar la inclusión financiera y acompañar a más guatemaltecos.

Si desea conocer más, lo invitamos a leer aquí.

Alejandro Palmieri

Soberanía nacional: pilar indispensable de la república en un mundo globalizado

704 palabras | 4 minutos de lectura

En el corazón de toda república reside la soberanía nacional, ese principio inalienable que define la facultad de un pueblo para autodeterminarse sin injerencias externas. Como valor indispensable, la soberanía no es un relicto del pasado, sino el escudo que protege la esencia democrática: el ejercicio libre de la voluntad colectiva. En una república —donde el poder emana del pueblo y se delega temporalmente a sus representantes—, ceder esta prerrogativa equivale a diluir la legitimidad misma del Estado. Sin ella, las instituciones se convierten en marionetas de agendas foráneas, abriendo la puerta a manipulaciones que socavan la igualdad ante la ley.

La globalización ha transformado la noción tradicional de soberanía —interconectando economías y sociedades en redes de interdependencia—. Sin embargo, esto no implica renunciar a su núcleo: las decisiones políticas internas. Nombramientos y elecciones clave, como el de jueces, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o de fiscal general, son de exclusividad guatemalteca. Estas figuras no solo aplican la ley, sino que custodian el pacto social. Permitir influencias externas en tales procesos equivale a una traición al mandato electoral, convirtiendo la república en una suerte de Airbnb, disponible para quien, de fuera, quiera ocuparla. Simplemente, no es permisible.

Un patente ejemplo de estas malas prácticas es el experimento de la izquierda global con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “Invitada” en 2006 bajo el pretexto de combatir la corrupción, esta entidad de la ONU operó durante 12 años como una intervención externa a la que se le cedía soberanía, con fiscales e investigadores extranjeros actuando en territorio nacional. El gobierno guatemalteco de 2019 decidió no renovar su mandato, al considerarla un riesgo para la seguridad nacional, de exceder su mandato y politizarse. Lejos de fortalecer la justicia local, la CICIG fomentó una cultura de dependencia, donde la “comunidad internacional” dictaba prioridades, erosionando la capacidad autónoma del Estado para juzgar a sus propios líderes.

El discurso en la ONU reaviva la discusión sobre soberanía

Este contexto cobra vigencia en el reciente discurso del presidente Bernardo Arévalo ante la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2024. En su alocución, Arévalo expresó gratitud a países y gobiernos que apoyaron al pueblo guatemalteco durante su transición, pero también solicitó explícitamente apoyo “técnico y político” de fuerzas extranjeras en procesos internos. Tales ruegos, aunque enmarcados en multilateralismo, contravienen el principio de qué asuntos como la selección de autoridades judiciales, que incumben solo a los guatemaltecos. Pedir intervención externa no resuelve las crisis; las agrava, al invitar a agendas que priorizan intereses geopolíticos sobre la voluntad soberana.

No toda cooperación internacional es perjudicial. Al contrario, alianzas puntuales en obras productivas pueden potenciar el desarrollo sin menoscabar la autonomía. Un caso ilustrativo es la ampliación del Puerto Quetzal, realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE).

Este proyecto extiende la terminal portuaria en 800 metros y construye muelles adicionales, modernizando la infraestructura estratégica para impulsar el comercio. A diferencia de la intromisión de la CICIG, este proyecto beneficia directamente a los guatemaltecos, fomentando empleo y exportaciones sin interferir en decisiones políticas. Representa una cooperación horizontal, donde la soberanía se enriquece con expertise externo, no se subordina.

Sin embargo, tampoco todo apoyo en infraestructura es positivo. El proyecto de extender el Tren Maya a Guatemala, propuesto por el gobierno de Morena en México, ilustra los riesgos de importar modelos fallidos. Ese faraónico proyecto está embarrado en corrupción; descarrilamientos recurrentes, como el de Izamal en agosto de 2025, evidencian, además, improvisación y desvíos millonarios, con redes de influencia política como las de “Andy” López Beltrán. De suficiente corrupción hemos sufrido los guatemaltecos, como para ahora, también, la importemos.

Una reflexión final: el rol del mandatario en una república no es el de un fiduciario global, sino del pueblo que lo eligió. Su mandato es custodiar la independencia nacional, priorizando el bien común sobre alianzas oportunistas. Como sentenció el Benemérito de las Américas: “La autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y su honor”. En Guatemala, recuperar esta visión es imperativo; solo así la soberanía no será un eco del pasado, sino el motor de un futuro verdaderamente republicano.

Por: Glenda Sánchez |  Por: Alice Utrera |