- República Semanal

- Posts

- El ballet no es algo débil ni flojo

El ballet no es algo débil ni flojo

¡Buenos días!

La disciplina que sostiene el arte. Desde los 8 años, la vida de Gabriela Morales ha girado en torno al ballet: disciplina, estudio y una entrega total al escenario. Pasó de ser un árbol en su primera obra a interpretar roles principales tras años de esfuerzo y perseverancia. Hoy, después de superar incluso una fractura que casi la aleja de la danza, afirma que el ballet es una profesión que se construye con pasión y constancia.

Diez horas en la vida de un bombero. Acompañar a los bomberos es entrar a un mundo donde el tiempo no pasa: irrumpe. Entre timbres que quiebran la calma, cuerpos tendidos en el asfalto y silencios que pesan más que las sirenas, ellos responden una y otra vez. Con lo que llevan encima —linterna, tijeras, coraje— sostienen vidas en medio del caos mientras guardan sus propias batallas en silencio.

Patrias prestadas. En esta nueva entrega, Marcos Jacobo Suárez retrata el Zimbabue de 1998: un país desbordante de historia y maravillas naturales que convivía con inflación, corrupción y el autoritarismo de Mugabe. La entrevista con el mandatario reveló su desconexión frente al descontento popular. Entre protestas, desabastecimiento y heridas coloniales, el sueño africano se fracturaba.

Instituciones: reglas que hacen posible el desarrollo. En esta nueva entrega de Compás Institucional, es el turno de María Isabel Carrascosa, quien reflexiona sobre cómo la institucionalidad no se decreta, sino que se construye con reglas claras que generan confianza. Advierte que el sistema portuario evidencia los costos de operar sin normas coherentes. Además, destaca que el sector privado debe practicar e impulsar buenas instituciones, base esencial para el desarrollo.

BAILARINA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA

Gabriela Morales: “El ballet es una profesión, no un pasatiempo”

Por: Glenda Sánchez

Gabriela Morales forma parte del Ballet Nacional de Guatemala desde el 1 de enero de 2014. Su primer papel fue modesto: un árbol en la obra Pedro y el Lobo, durante la Temporada Infantil bajo la dirección de la maestra Sonia Marcos. Hoy, tras más de una década en la compañía, su trayectoria refleja esfuerzo, disciplina y pasión por la danza.

¿Quién es Gabriela Morales?

—Tengo 30 años, soy bailarina del Ballet Nacional de Guatemala. He sido bailarina profesional durante 11 años. Antes de eso, estudié 10 años en una escuela de formación para bailarines. Empecé mi preparación a los 8 años y me gradué a los 18. Desde entonces estoy aquí en la compañía.

¿Cómo ha sido esa experiencia de bailar desde los 8 años hasta hoy?

—Muy enriquecedora. Empecé desde abajo y creo que eso es lo que un bailarín siempre tiene que hacer: pasar por todas las etapas para poder escalar y tener experiencia previa en el cuerpo de baile. Después obtuve roles importantes, hasta llegar a roles principales. En la compañía, empecé siendo un árbol en Pedro y el Lobo. Ahora he tenido la oportunidad de desarrollar muchos otros personajes. Estoy muy orgullosa de mi carrera y muy agradecida también.

¿Cómo y por qué motivos ingresó al mundo del ballet?

—El ballet, aparte de ser una disciplina, es una actividad muy dirigida a las niñas. La motivación realmente empieza por mis papás; ellos son quienes generan el compromiso real de llevar y traer a sus hijos a las escuelas. Pero sin duda las clases me motivaron mucho. Mi maestra, en ese momento, fue una persona que me iluminó para seguir bailando y aprender. A lo largo de la formación, cada maestro me hizo sentir que tenía el talento necesario. Eso me motivó a esforzarme, a aprender, a mejorar y a tratar de bailar mejor cada día.

¿Cómo era la rutina para una niña de 8 años que estudiaba y se formaba como bailarina?

—Cuando empecé a bailar estaba en segundo primaria. El colegio en la mañana tenía un horario normal, y después, a partir de las 12:30, iba a la escuela de danza. Era muy corrido: desde las 7 de la mañana en el colegio, luego una hora y media de camino. En el carro había que cambiarse, comer y llegar puntual. Conforme pasan los años, aumentan las horas de formación: al principio una hora, luego dos, tres, hasta cuatro horas. No solo técnicas, también teóricas: francés, porque las palabras del ballet son en francés; música, para contar tiempos y entender ritmos; historia de la danza y del arte. Todo esto además de la técnica propia del ballet.

¿Cómo se organizan esas clases teóricas y técnicas?

—En las teóricas, el primer año es historia de la danza uno. Luego agregan música, francés y más historia. No nos saturan al principio, pero cada año aumenta la dificultad, igual que en el colegio. En la técnica también: empezamos con pasos básicos y conforme avanzamos nos complican los movimientos. Al último año, que es el de graduación, debemos saber todo el método y ejecutarlo correctamente. Por eso nos evalúan año con año y esos exámenes hay que ganarlos.

¿La disciplina de Gabriela es la misma de niña o aumentó?

—Aumentó. Ser profesional requiere mucha más disciplina y compromiso artístico. No solo ejecutar correctamente los pasos, sino tener la capacidad de interpretar y llegar al público con lo que uno hace en el escenario. Además, ser muy cuidadoso y prolijo al moverse, para que el público perciba la obra como algo sencillo, aunque no lo sea. Uno debe visualizar y transmitir las emociones del personaje. Aquí la carrera depende 100% de uno. En la escuela los maestros nos guían y exigen; en la compañía la exigencia es distinta, pero uno debe cumplir los parámetros que se piden.

¿Qué entendemos por una bailarina profesional?

—Es como cualquier otra profesión. Ser bailarín es un estilo de vida y uno dedica su día completo a eso. Es una profesión, algo que tiene peso y que requiere muchos años de estudio. Después de esos años, se necesita muchísima disciplina y perseverancia para alcanzar las metas y objetivos en la compañía.

Es importante que las personas lo vean así, que sus hijos pueden hacer una carrera y una vida a través del arte y la danza. Así como es un doctor, así como es un abogado, como cualquier otra profesión. Aunque se encuentra con muchas limitaciones, cuando uno se enamora de la carrera, no hay marcha atrás.

¿Cuáles son las principales dificultades?

—Lo más difícil es mantener la disciplina y el compromiso. Por ejemplo, en las escuelas, empiezan 60 niñas y terminan 3. Es difícil por los tiempos y porque hay que cumplir también como estudiantes en el colegio.

Ya en el aspecto profesional, la única compañía de danza en Guatemala es el Ballet Nacional. Hay que esperar audiciones y convocatorias para ingresar. Depende de las oportunidades y del crecimiento de la compañía. Como las audiciones no son tan seguidas, hay mucha competencia. Uno tiene que ser muy bueno para que lo elijan.

¿Cómo logra la conexión entre técnica, personaje e interpretación?

—Es difícil. Pero cuando le asignan un rol a uno, eso ya es motivación. Solo ver el nombre en el reparto hace que valga la pena. Después hay que trabajar la técnica, practicar hasta que salga. Buscamos lo que el maestro recomienda, pero también lo que nos funciona según nuestra anatomía.

Luego viene la interpretación: investigar quién es el personaje, qué piensa, qué siente, de qué trata la historia. Si no sabemos la historia, ¿qué vamos a contar? También hay que conectar con la música; hay piezas que son más penetrantes y ayudan a subir la emoción.

Es un proceso, no inmediato. Hay que caracterizar, cuidar la técnica y entregar algo digno al público. Después viene la retroalimentación, que es complicada porque uno se vuelve muy perfeccionista.

¿Cómo podría describir este arte?

—Es una disciplina de alto rendimiento y un arte visual: el público nos observa y nosotros proyectamos emociones con los movimientos. Hacemos cosas muy difíciles: se desafía la gravedad, el equilibrio, sobre todo en trabajos de pas de deux. El ballet no es algo débil ni flojo. Requiere sacrificio, trabajo físico, control y conocimiento del cuerpo. Además, desarrollamos una memoria muy ágil: en una clase nos enseñan todos los pasos en un minuto y enseguida empieza la música. Requiere mucha habilidad.

¿Qué siente un bailarín al escuchar los aplausos?

—Escuchar los aplausos del público para mí es mi mejor regalo. Es el mayor reconocimiento, aunque no haya tenido un rol principal. Lo importante es que el público esté contento. Tras bambalinas hay nervios, ansiedad, tensión y estrés, pero al salir al escenario debemos reflejar otra cosa. Cuando todo sale bien, la satisfacción es enorme.

¿Anécdotas negativas?

—Más que negativa, una experiencia muy dura para mí fue que en 2014 me fracturé. Me tuvieron que operar y estuve fuera seis meses. Yo creí que ya no iba a poder bailar. El médico me dijo: ‘Voy a hacer lo posible, pero todo dependerá de la recuperación de tu cuerpo y de la dedicación que tú tengas’. Fue un momento difícil, pero el ballet te enseña a ser perseverante y disciplinado. Actualmente, bailo sin ningún inconveniente.

¿Anécdotas positivas?

—Sin duda, entrar a la compañía. Cuando me dijeron que había pasado la audición, para mí fue muy emocionante. Además, cada vez que interpreto un personaje es emocionante porque es algo distinto. Estoy súper agradecida con mi carrera.

Un mensaje final para las niñas que quieran bailar

—A todas esas niñas quiero decirles que las necesitamos haciendo historia. Guatemala tiene mucho talento y potencial para crecer en el arte y en la danza. En Guatemala sí se puede vivir del ballet. Que enfoquen bien sus metas, sean disciplinadas, se esfuercen por conseguir sus objetivos y, principalmente, que sean muy soñadoras. Ser soñador te lleva más arriba.

Fotos: Diego Cabrera / República

Bel Ortíz

Bomberos: sirven con poco y dan todo por quienes no conocen

1 422 palabras | 5 minutos de lectura

No era un 31 de octubre cualquiera. Un viernes así suele oler a disfraces, a fiestas, a luces naranjas en las calles. Pero este no. Este viernes olía a tensión, al miedo contenido y a la promesa de una noche larga.

A las cuatro de la tarde llegamos a la estación central de los Bomberos Voluntarios. Estar con ellos es entrar a un mundo que respira distinto, donde cada minuto de calma se siente como un préstamo. Nuestra misión era acompañarlos hasta las 2 de la mañana, para entender la naturaleza de quienes corren hacia el peligro.

La estación estaba en pausa activa. Aquí conviven dos mundos: los Bomberos Permanentes, que garantizan la operatividad 24 horas, y los Voluntarios. Aunque su turno oficial es nocturno, muchos llegan desde temprano. Para ellos, el compromiso no se ajusta a un horario.

En el piso, los equipos esperaban: botas alineadas, cascos brillando, tanques listos. Todo colocado con la precisión de quien sabe que, en cualquier segundo, el poste de descenso se convertirá en el inicio de una carrera contra el reloj.

El equipo de protección permanece listo para la próxima emergencia. Crédito: Rolando Alfaro

Aquí nadie está pendiente del tiempo. Aquí el tiempo se mide en timbres: ese ring, ring, ring seco que el cuerpo reconoce antes que la mente. Se deja el plato servido, se abandona el cansancio y se corre.

Conversamos con el Mayor David Cajas. Cuarenta y tres años de servicio. Casi medio siglo respirando humo, sosteniendo cuerpos, calmando miedos ajenos.

“Mientras uno no necesita de ellos, no sabe la magnitud de lo que hacen”, dice. “Eso es ser bombero”, repite: estar ahí justo cuando la vida de alguien más se desmorona.

“A veces, la gente olvida que también somos humanos. Se nos exige llegar antes, dar más… nadie ve que venimos de otra emergencia, que no hemos comido. Y aun así, ahí estamos.” No es un reclamo; es la calma de quien ya lo vio todo.

“Nos critican por llegar tarde, pero nadie sabe lo que ocurre antes de ese timbre, lo que dejamos en casa, las batallas internas que libramos antes de cruzar la puerta del cuartel". Lo que los sostiene, dice, es la familia.

La mayor motivación, confiesa, es ganarle una batalla a la muerte. “Si entramos cuatro, que salgamos cuatro”. Una promesa que se repite como un pacto silencioso de vida.

La primera alarma irrumpe. En segundos, la estación se transforma. Los bomberos corren sin dudar. El movimiento es coreográfico. Las puertas de la ambulancia se cierran de golpe y el vehículo se lanza a la calle. Afuera, la ciudad celebra Halloween; adentro, vamos rumbo a la catástrofe. La adrenalina se siente como electricidad. Correr contra el tiempo, esquivar autos, no saber qué esperar. Dentro, la cabina vibra con la sirena. Hay sudor, incertidumbre y el olor a metal y urgencia, pero también una certeza: hacer todo lo posible por sostener una vida.

La escena aparece de golpe. Un motociclista tendido en el asfalto. Sangre en el pavimento. La gente alrededor, un coro de murmullos. El suelo es frío y mojado. Logran limpiar la zona, asegurar el tanque, darle aire.

Los bomberos atienden a un paciente y toman sus signos vitales en el lugar del accidente. Crédito: Rolando Alfaro

“Fractura de cráneo”, dice uno. La sangre le sale por los oídos: otorragia, trauma craneal severo. La ambulancia acelera. Ya no hay ciudad: solo el vibrar del motor, los giros bruscos. Todo se vuelve un mismo pulso: urgencia, sudor, instrucciones rápidas. El objetivo es uno: que llegue vivo al hospital, que respire un poco más.

El equipo de bomberos trasladan al paciente hacia el Hospital San Juan de Dios.

Al llegar, el protocolo es preciso. Lo pasan al área roja. Y ahí, abruptamente, termina su trabajo. No hay seguimiento, no hay aplausos. Solo la quietud del pasillo.

Le hablamos al Comandante Irvin Reyes, con tres décadas de servicio.

—Después de treinta años, uno se acostumbra. No lo veo como sufrimiento. Lo veo como una ayuda más. Trajimos a alguien que pudo haber muerto en la calle, y lo trajimos vivo. Pero tampoco somos Dios. No decidimos quién vive y quién muere.

Hace una pausa.

—Nos entrenamos para esto. Lo más importante es salvar vidas. Ese es el tema. Es puro amor por ayudar. El premio del turno es ese: llevarte todos esos trofeos a casa. Todas esas batallas ganadas.

Conversando con el comandante Irvin Reyes tras la primera emergencia frente al Hospital San Juan de Dios. Crédito: Rolando Alfaro

El regreso a la estación fue silencioso. Los bomberos volvían tranquilos, con la adrenalina cayendo. Un bombero tenía una mancha de sangre en la camisa; al llegar, simplemente la lavó. Esa mancha lo decía todo.

El bombero limpia su camisa manchada de sangre al regresar a la estación con una manguera. Crédito: Rolando Alfaro

Al entrar, el ambiente era de familia. No se sentía cansancio, sino alivio disfrazado de bromas. Son una familia que pasa más tiempo junta que con la suya.

Platiqué con Luisa, una estudiante de medicina de 25 años que decidió ser bombera antes que médica porque quería “ser médica de calle”. Explica que en un hospital hay luz, máquinas y personal; en la calle no hay nada de eso. Solo ellos, sus compañeros y lo que llevan encima: linterna, tijeras, guantes, navaja. Con ese equipo, que cabe en los bolsillos del uniforme, enfrentan lo desconocido.

Luisa, estudiante de medicina, bombera voluntaria durante su turno nocturno. Crédito: Rolando Alfaro.

Suena otra alarma. Un accidente de moto que deja a una menor con un doblez en el pie. No importa la magnitud: ellos llegan. Más tarde, mi compañero fotógrafo compra la cena para todos. “A mí me ayudaron muchas personas. Yo también quiero ayudar de regreso”.

En ese gesto, entendí que también ellos necesitan sentirse sostenidos.

A las 22:00 llegó el cambio de turno oficial. El corazón de la crónica empieza ahora, con el relevo de los permanentes a los voluntarios que se quedan hasta la madrugada. Dos filas frente a frente, y al final, la orden firme del jefe de turno: “¡Rompan filas!” En sus miradas se nota la determinación de quien está listo para enfrentar la noche.

Nos sentamos en la ambulancia, esperando la siguiente llamada. El frío se colaba por las rendijas, el cansancio se notaba, pero había calma. Sentarse con ellos es entrar a un pequeño refugio donde la paz podría romperse en cualquier instante.

Cambio de turno: Los bomberos permanentes entregan el turno a los voluntarios. Crédito: Rolando Alfaro.

Dicen que las madrugadas son las más duras. “A veces, a las cuatro de la mañana, agarramos un muerto”, comentan con naturalidad.

El Comandante Reyes nos cuenta que en un 31 de octubre murió su hermano. Desde entonces, cumple turno ese día como promesa. Honra una pérdida sirviendo a otros.

“A veces la ayuda psicológica es esto: sentarse a hablar, a bromear. Esa molestadera es nuestra terapia". Ríen para lavar el trauma. Se acompañan en lo que nadie más comprende.

Hay emergencias tranquilas. Uno esperaría que las más intensas fueran siempre las más trágicas, pero no. Hay emergencias tranquilas. Los viernes suelen ser los más intensos: motociclistas, accidentes, peleas, alcohol. Esta vez no fue por alcohol, pero igual están listos. Lo impresionante es que no importa la magnitud: llegan. Siempre llegan.

Eso, quizá, es lo que más impacta: saber que pase lo que pase, ellos van a aparecer. Hay una calma que se contagia, una serenidad que transmiten mientras trabajan.

Una emergencia por accidente de moto, asociada al consumo de alcohol, es atendida sin complicaciones mayores. Crédito: Rolando Alfaro

Ya eran las dos de la mañana. El cansancio se notaba en las líneas marcadas alrededor de sus ojos.

Durante esas diez horas, se atendieron múltiples emergencias. No hay glamour: hay barro, humo, gritos y decisiones tomadas en segundos. Y, sin embargo, en medio del caos existe una calma que solo quienes sostienen la vida en sus manos pueden comprender.

Lo esencial no está en la calle, sino aquí adentro, en los gestos mínimos que definen a un bombero voluntario. Esto no es solo vocación: es una manera de estar en el mundo.

Al regresar a la estación, todo vuelve a la rutina. Se limpian las botas, se lavan los cascos, se intenta seguir. Pero siempre queda algo adherido entre los pliegues del uniforme, un residuo de la vida o la muerte.

El equipo de protección permanece listo para la próxima emergencia. Crédito: Rolando Alfaro.

Entre las ruinas del sueño africano

En 1979 Bob Marley escribió Zimbabwe en apoyo a la lucha contra el dominio de Rodesia del Sur, una canción que marcó mi adolescencia sin imaginar que algún día conocería aquel país —para mí, siempre con el nombre que le dio Marley—. Cuando llegué en 1998, Zimbabwe oscilaba entre la nostalgia por la eficiencia colonial y el orgullo de su independencia. Harare nos recibió, a Sandra y a mí, en medio de inflación y protestas: los bread riots, jóvenes tomando las avenidas Samora Machel y Julius Nyerere para denunciar el alza de los alimentos y desafiar al régimen de Robert Mugabe.

Fue complicado conseguir la entrevista con el mandatario. El “héroe de la independencia”convertido en dictador, odiaba a los ingleses y, por extensión, a los occidentales.

Nos recibió en su despacho con su habitual elegancia. Le pregunté directamente por los disturbios. Su respuesta:

—“No saben lo que hacen. Son como niños”.

Su tono paternalista carecía de toda autocrítica. Aquella frase condensaba su espíritu autoritario y su indiferencia hacia el malestar social. Y lo peor estaba por llegar.

A Lovemore, nuestro fotógrafo local, no le llegaba la camisa al cuello. Estaba asustado.

La conversación duró una hora: retórica patriótica, defensa de las políticas de control estatal en sectores estratégicos y evasivas calculadas ante mis preguntas sobre corrupción y eficiencia de las empresas públicas.

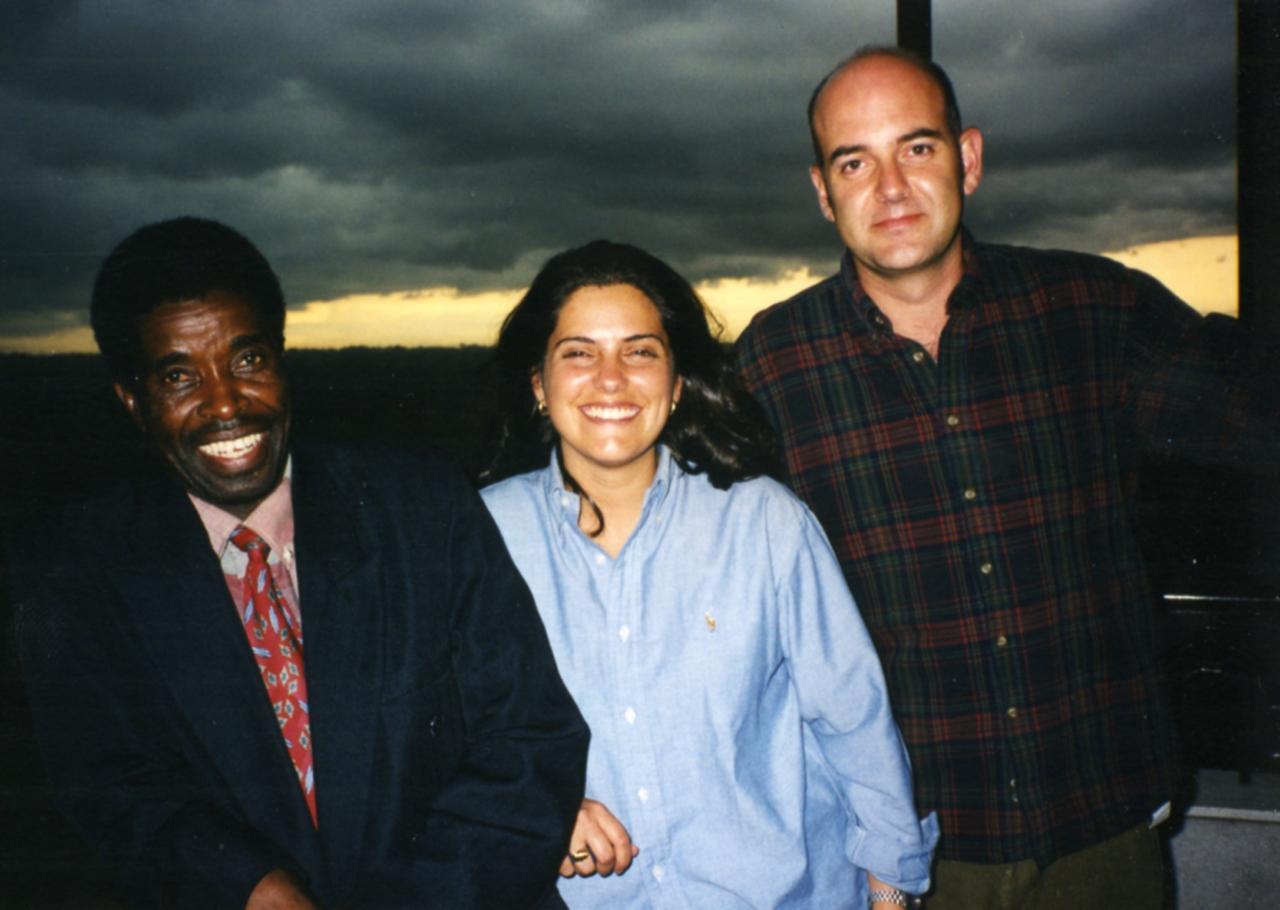

Entrevista al presidente Robert Mugabe.

Mugabe ya llevaba 18 años en el poder. Su partido, el ZANU–PF, dominaba parlamento, judicatura y medios estatales. Gran parte de la economía estaba bajo su órbita. En las calles, sin embargo, el relato oficial se resquebrajaba. El precio del pan se había duplicado tras la eliminación de subsidios, las reservas internacionales caían y el desempleo juvenil superaba el 40 %. Uno de los países más prometedores del África poscolonial, se asomaba al abismo.

La capital seguía mostrando avenidas anchas, edificios ministeriales impecables y una clase media aún resistente, pero bastaba caminar unas cuadras para encontrar la realidad del desabastecimiento, de los billetes devaluados y del comercio informal que se multiplicaba en los barrios periféricos.

Corrupción e impunidad eran lacras extendidas. Los contratos públicos se adjudicaban por lealtad política. Importaciones ficticias, desvío de fondos y privilegios para el círculo cercano al poder eran parte de la práctica cotidiana. Y los ciudadanos lo sabían: cada trámite requería un soborno, cada ascenso, un favor.

La economía se sostenía en la agricultura y la minería. Se exportaba tabaco, algodón, maíz, azúcar y té, junto a oro, platino, níquel y asbesto. Destacaban, asimismo, el cromo y el hierro. Nos llevaron a conocer diversas plantaciones y explotaciones mineras.

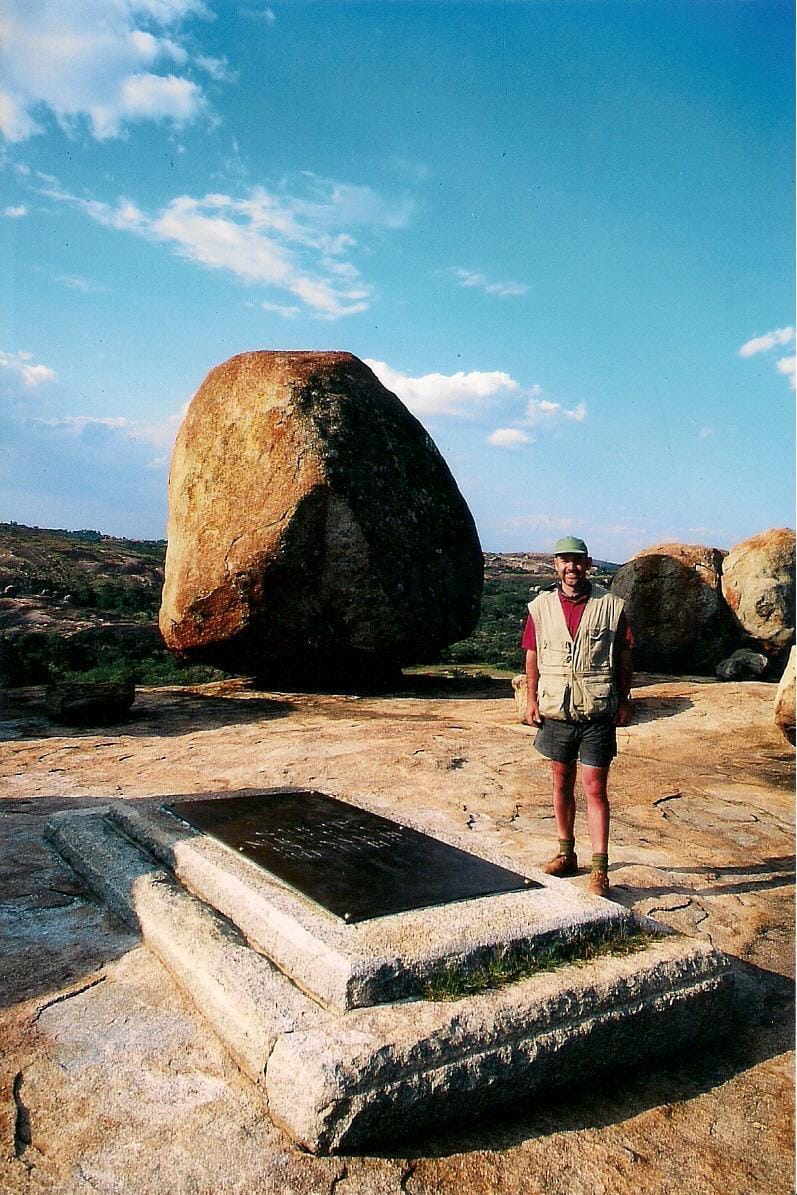

Tumba de Cecil Rhodes.

La industria manufacturera de Harare funcionaba a media máquina. Las exportaciones agrícolas – sobre todo el tabaco – sufrían. En los mercados de Mbare, los precios cambiaban a diario. La electricidad fallaba, los hospitales carecían de medicinas y la moneda perdía valor.

Con todo, Zimbabwe contaba con una industria de bebidas sorprendentemente sólida. La Delta Corporation dominaba el mercado cervecero con marcas como Castle, Lion y, en especial, Zambezi Lager. Esta última, orgullo nacional y mi favorita.

Los ingleses habían dejado orden, pero no justicia. La distribución de la tierra era un problema fundamental. Una reforma agraria preveía la nacionalización parcial de tierras pertenecientes a la minoría blanca; no obstante, se sucedían abusos, violencia y ocupación ilegal de fincas. Mugabe sustituyó una injusticia por otra al redistribuir esas tierras a colaboradores y secuaces. Procesos opacos y manipulados, preludio de expropiaciones masivas.

Nos alojamos en el Hotel Meikles, frente a la Africa Unity Square. Desde la suite se divisaba la catedral anglicana y el bullicio de la plaza. Un edificio de columnas blancas fundado en 1915 por comerciantes escoceses, símbolo de elegancia británica que conservaba la atmósfera de la época colonial. Por las noches, el bar del hotel se llenaba de diplomáticos, periodistas y funcionarios. Desde allí se registraban los pálpitos del poder mejor que en los ministerios.

Nos desplazamos al sur, a Bulawayo, segunda ciudad del país, más tranquila y de avenidas arboladas. Tenía un pulso distinto: menos burocracia, más industria, más historia obrera. “Aquí no esperamos milagros”, me dijo un viejo mecánico, “sólo que no nos molesten”.

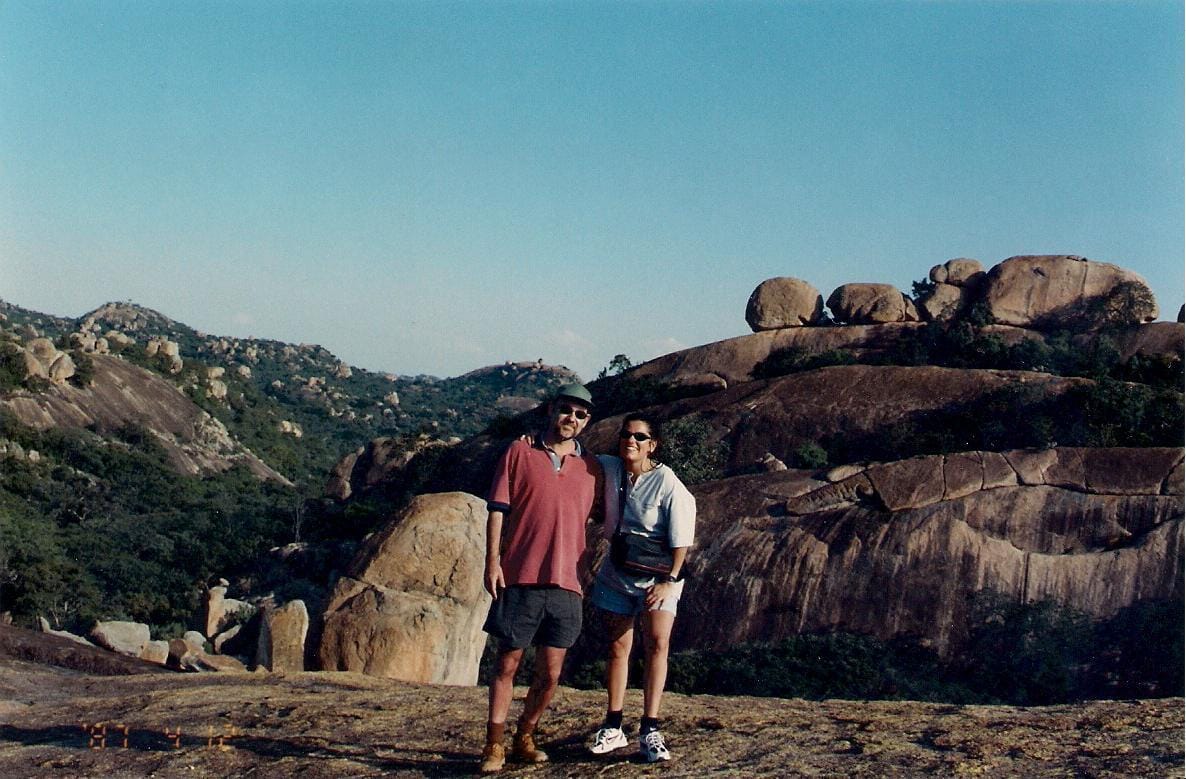

En el ‘View of the World’ con Sandra.

Visitamos fábricas, mercados y estaciones de tren. La logística y el National Railways of Zimbabwe enfrentaban debates sobre su función y objetivos. En las conversaciones con ferroviarios y empresarios del transporte, “restructuración” y “privatización parcial” fueron palabras recurrentes.

Con su pasado industrial, la urbe mostraba un rostro digno. Clase trabajadora, talleres mecánicos, fábricas textiles sobrevivían con ingenio. En los cafés se hablaba de salarios impagados y de la pérdida de competitividad frente a Sudáfrica.

En nuestros viajes descubrimos la complejidad de las etnias. La lengua tonal de los Shona, mayoritarios, era de raíces bantúes. Los Ndebele, asentados en el suroeste, alrededor de Bulawayo, hablaban un idioma emparentado con el zulú. Las diferencias culturales se mantenían bajo control, pero las heridas de la represión de los 80 no habían cicatrizado.

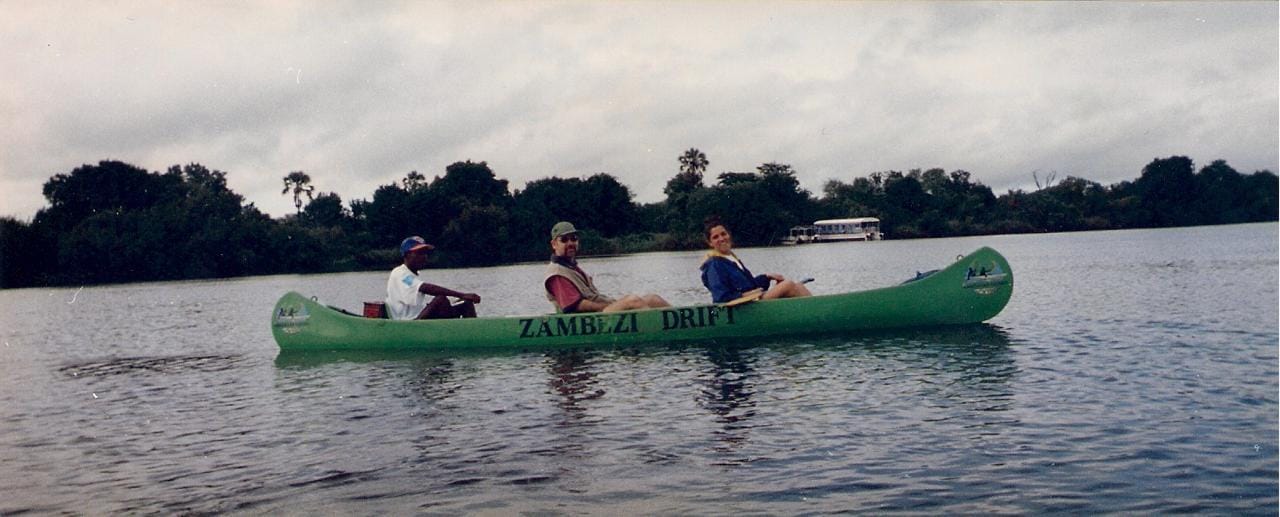

El turismo era, en 1998, una de las pocas fuentes sólidas de divisas. Navegamos por las aguas del majestuoso Zambeze. En Victoria Falls, el rugido incesante de las cataratas borraba cualquier preocupación política. El misionero y explorador escocés David Livingstone las bautizó así en honor a la reina Victoria.

Los hoteles —el Victoria Falls Hotel, el Elephant Hills— mantenían el glamur colonial con cierto aire melancólico. Incluso sobrevolamos las “Vic Falls” en helicóptero: una experiencia inolvidable, uno de los espectáculos naturales más sobrecogedores del mundo.

De excursión por el Zambeze.

Estuvimos en el Parque Nacional de Hwange, una inmensa reserva de sabana. El aire olía a hierba seca y polvo dorado. Uno nunca lo olvida: el olor de África. Hicimos safaris diurnos y nocturnos. Jirafas, elefantes, rinocerontes, cebras… Por la noche, los ojos encendidos de los antílopes y el rugido distante de los leones.

Al sur, en Masvingo, visitamos las ruinas del Gran Zimbabwe, el sitio arqueológico que dio nombre al país y uno de los más impresionantes del continente. Los muros de piedra, construidos hace siglos sin argamasa, recordaban que la historia africana no empezó con el colonialismo. Allí comprendimos la carga simbólica del nombre Zimbabwe, “la casa de piedra”, una declaración de permanencia e identidad.

La visita era una experiencia doble: histórica y política. El Gobierno utilizaba las ruinas como emblema nacional, mas la gestión turística era deficiente. Habíamos alquilado un carro y el trayecto era largo. Yo manejaba y recuerdo las carreteras deterioradas y la escasa señalización. A ello se unía el inconveniente de que, siendo excolonia británica, se circulaba por la izquierda.

Entrevista al ministro de Información.

Pasamos unos días en el lago Kariba y fue como adentrarnos en un paraíso acuático de calma infinita. Contemplamos sus orillas, pobladas de baobabs y elefantes. Los safaris fluviales nos ofrecían hipopótamos y cocodrilos a pocos metros. En las noches, bajo un cielo sin contaminación, admirábamos constelaciones completas. Kariba es uno de los lugares más serenos y majestuosos de África austral.

En otra ocasión fuimos a las Eastern Highlands, en la frontera con Mozambique: montañas cubiertas de niebla, cascadas, pinares, los verdes valles en Nyanga y Chimanimani. Creíamos estar en Escocia… hasta que una manada de monos nos recordaba dónde estábamos.

La figura de Cecil Rhodes seguía proyectando una sombra ambigua sobre Zimbabwe. Fundador de la antigua Rodesia, símbolo del colonialismo británico del siglo XIX, su controvertida huella persistía en nombres de calles, en viejos edificios y en la memoria histórica. Visitamos su tumba en Matobo Hills, en el llamado View of the World, una cima de granito desde donde se domina un horizonte infinito. Sus restos descansan entre el silencio y las rocas. En este paisaje majestuoso y ancestral, África parecía recordarle al magnate que ni siquiera los imperios son eternos.

A veces, en nuestros desplazamientos a zonas remotas, viajábamos en avioneta. Tuvimos que acostumbrarnos: aterrizajes en pistas de tierra, sin asfalto ni torre de control. A menudo había que sobrevolar primero para espantar cebras o antílopes, antes de tocar tierra.

Con mi compañera Sandra y nuestro fotógrafo Lovemore.

Comprobamos que el plato nacional, el sadza, una masa de harina de maíz acompañaba casi todo: guisos de carne, verduras o pescados del Zambeze. Nos aventuramos con carnes exóticas: cocodrilo, kudu, impala, avestruz… preparadas al carbón y – cómo no – con sadza.

Uno de los libros que me acompañaron fue Mukiwa: A White Boy in Africa, de Peter Godwin, un relato autobiográfico sobre su infancia en la Rodesia colonial, su juventud en la guerra y su desencanto con la independencia.

Al partir recordé el río Zambeze, las cataratas Victoria y tantos parajes maravillosos. El país que dejaba atrás era así: un territorio de belleza inagotable y promesas incumplidas. Hermoso y contradictorio, donde la historia aún pesaba más que el porvenir.

Para terminar, vuelvo a la canción. Sus versos —Every man got a right to decide his own destiny— condensaban la esperanza de un futuro libre y justo. Dos décadas después, ese sueño se difuminaba. La melodía, empero, seguía viva en radios, bares y actos oficiales, recordatorio de lo que Zimbabwe quiso ser.

Las instituciones no se decretan: se practican

En Guatemala, la palabra institucionalidad suele sonar lejana y abstracta. Pero en realidad, es el nombre que damos al conjunto de reglas del juego que permiten que la libertad económica y la prosperidad florezcan. En otras palabras son los incentivos que las personas de una comunidad reconocen como buenos para todos y que se pueden reconocer formalmente en leyes o informalmente en prácticas o costumbres. Como explicaron Elinor Ostrom y Douglass North, las instituciones no son los órganos públicos, sino las normas —formales e informales— que ordenan la cooperación humana. Son la diferencia entre una economía donde el talento florece y otra donde reina la incertidumbre.

Cuando las reglas cambian con cada administración, cuando la discrecionalidad sustituye al derecho, el costo no lo paga el Estado: lo pagan las personas que no pueden planificar, los jóvenes que no encuentran empleo formal y los consumidores que pierden confianza. Ese es el caso con el sistema portuario en nuestro país. No hay posibilidad en el mundo moderno de competir sin infraestructura portuaria, esta es necesaria para importar y exportar. Sin ella limitamos la movilidad de bienes, por lo que tener puertos funcionales debería de ser importante para cualquiera. Sin embargo, nuestro sistema portuario desde sus reglas formales pasando por las informales es un animal sin pies ni cabeza, que no genera incentivos para la inversión y la mejora, que no tiene mandato claro, autoridades responsables o presupuestos fiscalizados. Entonces las reglas del juego solo pueden favorecer a algunos cuantos que lucran del desorden.

En su libro Be the Solution, Michael Strong propone algo diferente: que el sector privado deje de esperar a que el Estado arregle la institucionalidad, y asuma un papel activo en construirla desde la práctica. Cada empresa es un espacio de cooperación moral, de innovación y de creación de confianza. Las empresas que operan con integridad —que cumplen contratos, pagan a tiempo y tratan a sus empleados con justicia— son microinstituciones que fortalecen el tejido social tanto como una reforma legal. Strong fortalece la idea de que las instituciones no están únicamente plasmadas en leyes sino que su origen está en lo que las personas en una sociedad construyen como actitudes aceptables y positivas.

El desafío para Guatemala no es escoger entre Estado o mercado, sino entre arbitrariedad o reglas. El capitalismo del siglo XXI necesita no solo libertad económica, sino institucionalidad: reglas claras, incentivos correctos y valores compartidos. Cuando el empresariado se convierte en guardián de las reglas, no en su excepción, crea confianza y desarrollo duradero. Por eso es que los aportes de quienes lideran la fuerza empresarial en este país no deben de desdibujarse o ponerse en silencio, no es cierto que solo los funcionarios públicos tienen la obligación de fortalecer instituciones. Un país con buenas instituciones no necesita héroes. Solo necesita ciudadanos —y empresarios— que cumplan su palabra.

La verdadera defensa del mercado pasa por defender las instituciones que lo hacen posible. Las reglas claras no limitan la libertad: la hacen creíble. Y en esa tarea —de diseñar, respetar y exigir reglas justas— está la responsabilidad más noble del liderazgo empresarial.

Por: Gérman Gómez |  Por: María José Aresti |